ЕЛЕНА, НИКИТА, АНИЦА

(Детский план града Београда)

И в какой бы город или селение вы ни вошли, узнайте,

кто в нем достоин, и там пребудьте, пока не выйдете.

Мф. 10, 11

Знакомство с новым городом, тем более, со столицей целой страны хочется начать с чего-то главного, разве не так? С какого-то излюбленного его обитателями места. Но мы с моим спутником по этой поездке Виктором Калугиным твёрдо решили: не станем-ка в первый же день по прибытии расслабляться и на что-то знаменитое или зазывное отвлекаться. Как записано в нашей заявке на эту поездку, (а она – шуточное ли дело? – утверждена иностранной комиссией Союза писателей СССР), так и будем здесь действовать. И потому с утра пораньше от гостиницы «Югославия», стоящей как бы на отшибе, на берегу то ли Дуная, то ли Савы (расспрашивать поначалу нам показалось стеснительно), докатили автобусом из новой, судя по застройке, части города, в старую – до конечной остановки Студентски трг (Студенческая площадь). А уж отсюда нам предстояло, оставив за спиной фасадные окна Белградского университета, действовать по инструкции, великодушно вручённой мне накануне в Москве профессором филологического факультета МГУ Никитой Ильичём Толстым, правнуком автора «Войны и мира».

Инструкция была всего об одной страничке, но необыкновенно живописная.

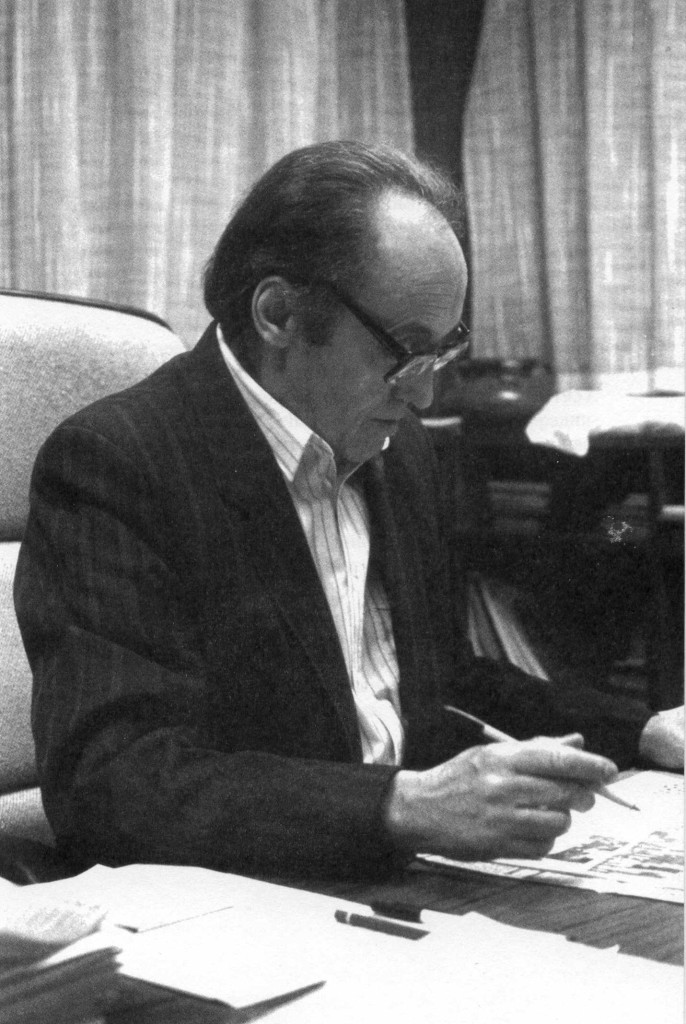

– Ты, Витя, не представляешь, – говорил я Калугину, пока извлекал сложенный вчетверо лист хорошей пищей бумаги из внутреннего кармана куртки, – как он меня растрогал вот этим планом… Он будто, пока рисовал его, перенёсся воображением в город своего детства… Оказывается, он не только вырос, но даже родился здесь, в королевской ещё Югославии… Вот, полюбуйся…

По верху страницы шло написанное от руки, как и всё остальное, что на ней уместилось, название трогательного документа-произведения

ПЛАН ГРАДА БЕОГРАДА

Крупные заглавные буквы были выведены зелёной пастой. Сразу под ними отчётливо проступали синие берега двух рек: с юга впадала в Дунав Сава, а сам он обтекал город с севера, почтительно огибая то ли остров, то ли валунообразный холм, который на рисунке Толстого тоже был синим и назывался Калемегдан. У юго-западного выступа этого Калемегдана обращали на себя внимание два отдельных квадратика, тоже синего цвета, и к ним сбоку устремлялись зелёные стрелки. Одна подсказывала, что на плане обозначена Саборна црква, а другая, – что тут находятся Патриаршија и Музеј Српске Церкве. Все надписи были сербские, значит, почти не отличались от нашей русской гражданской кириллицы. Просто, после реформы правописания, которую в XIX веке ввёл Вук Караджич, сербская кириллица приобрела несколько новых букв.

– Ну, понятно, – сказал я вслух. – Толстой захотел нам с тобой, невегласам, неназойливо подсказать: если уж собрались на родину Вука, то неплохо бы для начала подучиться буквам этой самой «вуковицы».

– А зачем, собственно, Караджич её, «вуковицу», ввёл? – как-то неуверенно спросил Калугин. – Разве не хватило ему нашей старой кириллицы?

– Подожди-ка, Витя! – осадил я его недоумение. – Давай «вуковицу» обсудим попозже. Видишь, мы, кажется, почти и пришли. Вот на плане – улица какого-то Кнез Михајила, вот, на той же улице – Академија Наука. Здание самое изо всех большое, даже красной ручкой заштриховано. А вот – наш Студентский трг, где мы с тобой торчим и топчемся. Но, а справа-то, за зелёным бульварчиком, читай, что это там – и тоже заштриховано красным?

– Миха-лыч! – как-то даже поперхнулся сдержанный Калугин. – Справа он и есть: Вуков и До-си-тејев музеј.

Радуясь тому, что самонужнейшее нам находится так близко, всего через три минуты мы подошли к двухэтажному особняку с двумя узкими высокими дымоходными трубами над четырёхскатной кровлей, крытой красной черепичкой. Глянулось ли нам изящество труб, похожих на четырёхгранные башенки с арочками и поясками, тронула ли меленькая, старого фасона черепичка, ободрила ли прочность старого дерева, раскинувшего крону чуть не на половину крохотного палисадника перед фасадом, но нам особняк сразу показался самым старинным зданием изо всех белградских, которые мельком видели до этой минуты.

Мы зашли в палисадник и позвонили у парадной двери. Пожилая женщина в тёмной служебной форме, по виду привратница, на вопрос «Можно ли видеть госпожу Елену Шаулич?» попросила нас подождать и удалилась из просторной прихожей в другую комнату или залу. Вскоре дверь широко распахнулась, и нам навстречу стремительно выплыла дородная дама выше среднего роста в вязаном неярком джемпере и тёмной вязаной юбке чуть выше щиколоток. Приближаясь к нам, она с неопасливым, но сдержанным любопытством поглядывала то на одного, то на другого бородача, явно не из здешних.

Я уже заранее знал от Толстого, что Елена Шаулич свободно изъясняется по-русски и потому, сделав полшага вперёд, представился:

– Доброе утро, госпожа Елена, и извините, что мы без звонка, без предупреждения… Но мы лишь вчера прилетели из Москвы и, в первую очередь, навещаем сегодня Ваш музей – по рекомендации Никиты Ильича Толстого… А он, тоже в первую очередь, просил передать Вам своё сердечное дружеское приветствие. Сверх того, он вручил нам вот этот свой рукописный путеводитель по граду Београду, чтобы мы не заблудились в неизвестном для нас городе, а сразу же нашли Вас.

Пока я досказывал своё приветствие и объяснение, план уже плавно перелетел в руки Елены Шаулич. Её просторное крестьянское лицо заполнялось сиянием нежданной радости, глаза чуть повлажнели и заискрились. Она то всматривалась в буквы и цветопись картинки, то невольно прижимала её к груди и что-то шептала. То даже, как мне почудилось на миг, порывалась её поцеловать.

– О, Никита… о, Толстой … он е као дэтэ…. Он же как дитя это нарисовал, – наконец, залепетала она – тоже каким-то детским, при её дородности, голосом. – Вы же знаете: он – наш! Он у нас вырос, у нас учился… Из Београда в сорок четвёртом году ушёл в Красную Армию. Как доброволец… Милый Ни-ки-та…

Тут она опомнилась:

– А вы, друзья мои дорогие… расскажите же о себе. Что бы мне для вас хорошее сделать?

Пора было показать, что Никита Толстой указал путь к её музею не каким-то случайным лицам.

– Мой друг Виктор Калугин, – показал я на своего соседа,– известный у нас в стране исследователь и знаток фольклора. Ещё в студенческие годы работал в экспедициях на русском Севере, записывал былины от старых сказителей… Выпустил уже несколько сборников былинных текстов, со своими статьями и комментариями, пишет книгу о наших знаменитых фольклористах, ещё дореволюционных… Вот почему наш Союз писателей дал ему эту командировку к вам, на родину Вука Караджича, самого первого фольклориста и этнографа Сербии… И меня тоже интересует наследие Караджича, но еще и как творчество историка, в связи с его трудами о Карагеоргии…

Тем временем Елена, то заходя чуть сбоку, то пропуская вперёд себя, уже выводила нас на второй этаж, где располагались экспозиции музея.

– Михалыч, ты, конечно, поскромничал, – подправлял меня по пути Виктор, – не сказав о себе, что являешься автором уже трёх книг в нашей известной биографической серии, в том числе, книги о герое Куликовской битвы князе Дмитрии Донском…

– О, Михалич! – воскликнула Елена. – Как мне нравится этот русский обычай, когда называют человека по имени его отца!.. Можно, и я буду так называть вас – Михалич?.. Это не будет фамильярно?

– Нисколько. И большое спасибо вам, Елена за честь, оказанную моему отцу… А Виктор у нас, кстати, – тоже Ильич, правда, ещё не такой знаменитый, как Никита Ильич…

– О, Толстой! – рассмеялась Елена. – Его ведь наша Академия уже приняла в свои почётные академики…

И – тотчас закрутилась карусель музейных, всегда таких воздушных хождений, метаний, перенесений – из зала в зал, от портрета к старой гравюре, от самовара, когда-то привезенного Караджичем из России, к его яворовым гуслям и луле – табачной трубке, от рукописей-автографов к витрине с пистолетами и ружьями времён Первого Сербского восстания, от самого Вука – к его современнику, тоже просветителю, но более западной ориентации, Доситею Обрадовичу, – чтобы затем снова перенестись поближе к Караджичу.

Елена же, придержав наше внимание у какого-то очередного важного документа, вдруг на минуту исчезнет, а потом лестничные ступени снова благодушно заскрипят, паркетины запиликают, и она, шумно дыша, возвратится с целой стопой книг и журналов, знакомство с которыми нам предстоит – то ли сейчас же, то ли завтра либо послезавтра, потому что нельзя же таких важных посетителей ублажить одними только витринами и копиями.

– О, а кафа? – спохватывается она. Но, глянув на старинные часы в углу комнаты, делает себе рукой озорную отмашку. – Нет, Бога ми, не будет вам здесь никакая кафа?.. А ну, одевайтесь, дорогие мои Михалич, Илич!.. треба да идэм у Коларац. Вы же у меня совсем гладни?.. Что подумает обо мне Толстой?.. Приняла гостей и нахранила одной кафой?.. Айдемо, напрэд!.. На кнеза Михаила…

Вспомнив, что название этой улицы есть на плане, который продолжает лежать на столе рядом с книгами и журналами, я говорю ей, что надо бы его взять с собой, чтобы сегодня или завтра с его помощью, рассмотреть хоть что-то ещё.

– О, да, обавезно – обязательно, – подтверждает Елена, хотя, мне кажется, ей сегодня не хотелось бы расставаться с этим нежданной вестью от её Толстого.

В сторону всё той же Студенческой площади она выступает широким командирским шагом. Полы её длинного пальто, разлетаются, мы, замешкавшись, чуть отстаём, но тут же нагоняем её.

– В каком же замечательном, отличном ото всех доме находится ваш музей! – восхищается Виктор. – Жил ли в нём сам Караджич?

– Всем, кто к нам приходит, хочется, чтобы он жил точно здесь, – смеётся Елена. – На жалость, мы не знаем, где именно он жил в том – старом Београде… И при Карагеоргии, и у князя Милоша Обреновича… На жалость, от старого Београда времени турецкого пашалука почти ничего не осталось… Знаете: войны… пожары…. бомбардованья, да, бомбар-дировки… Признаюсь вам, иногда и нам тоже кажется: он жил в таком вот легендарном доме, как наш, обычном и достойном…

Она чуть задыхается от ходьбы, идти всё-таки под горку… Но остановиться не желает, – и вот уже влетаем в какой-то тенистый и узкий университетский проулок, где она снова, как поводырь, размашисто выступаёт вперёд, а мы послушно семеним следом. Чтобы вдруг оказаться посреди замедленного, как во сне, неспешно-праздного многолюдства, где хозяевами – одни лишь зачарованные пешеходы…

– Ну, друзья мои, вот и она, наша кнез Михайлова улица.

Я прикусываю язык, чтобы не сравнить это блаженное видение с московским Арбатом. («Да какой уж там Арбат? – вздохнёт поздно вечером и Виктор. – Жалкая пародия».)

Между тем Елена Шаулич, наконец-то, переводит дух:

– Драги гости, Михалич и Илич, вы поработали сегодня, пора и отдохнуть. Вуков музей приглашает вас на скромную трапезу – в наш «Коларац».

То, что называется «Коларац», если теперь не изменила память, я бы уподобил старинной мягко освещённой полупещере, озвученной благодушным шелестом бесед и самых тихих, самых неназойливых на свете балканских мелодий, которым нисколько не мешает камертонное позвякивание столовых приборов. Прекрасная наша Елена, если мы и были накануне, как ты считаешь, гладни, то, едва войдя сюда, уже и сыты! И, сколько бы после того дня и часа и где бы потом ни трапезовали мы, вдвоём с Калугиным, а чаще пораздельно, но твой «Коларац» навсегда останется превыше всех сравнений, будто с нами за тем столом незримо присутствовали и чуть грустные Карагеоргий с Караджичем, и ты сама, конечно… Хотя ты-то почти тут же и оставила нас, даже не присев за ослепляющую белизной скатерть, а только дав какие-то распоряжения пожилому, дружелюбно кивающему тебе распорядителю застолий. И проплыла мимо столиков большой, но почти бестелесной тенью, пообещав перед исчезновением, что мы ещё обязательно-обавезно потрапезуем вместе, но – через день или два. А завтра, если не передумаем, можно будет в музее продолжить знакомство со всем-всем, что только нам ни захочется прочитать и посмотреть…

Не возьмусь даже перечислять, чтобы не осрамиться, сколько всего разного и что именно нам, слегка смущённым её уходом, было принесено, начиная с закусок и кончая белградской «турской кафой», после которой дружелюбный хозяин предложил ещё напоследок – от «Коларчевой» «на русский посошок» – по рюмочке той самой прозрачной и пронзительной «препеченицы», которая перед тем подавалась и к огнеподобному мясу, и к квашеным красным перцам.

На кнеза Михаила было ещё светло. Нам захотелось слегка прийти в себя от такого счастливого, благодаря плану-замыслу Толстого, начала своей командировки. Казалось, здесь, рядом с подъездом Академии наук, обочь с лучшими книжными магазинами страны, сизо-пепельным декабрьским предвечерием весь белградский свет и полусвет утешает себя несуетной прогулкой. Иногда – с вялым заходом в самые дорогие магазины или просто небрежным стоянием перед витринами и заоконными экспозициями чьих-то полупустых художественных ателье или выставок. Лишь в одном месте, у входа в чей-то выставочный зал мы неожиданно увидели напряжённую очередь человек в четыреста, не меньше. И лишь подойдя совсем близко, к тихому своему ликованию обнаружили, что, оказывается, в Белград накануне прибыла большая выставка картин Ильи Репина, и народ «прёт» именно на автора «Не ждали?».

– А что, Витя, давай-ка мы ещё и в университет постучимся, как посоветовал Толстой, и узнаем, на месте ли его друг Андрей Тарасьев, – совсем развеселился я. – А вдруг и его удивим: «Не ждали?». (Но подробнее о встрече именно с Тарасьевым можно будет прочитать в этой книге немного ниже, в рассказе «Андрей»).

Уже в гостинице, перед сном, вспоминая подробности целого дня, мы вдруг нешуточно заподозревали: а не подвох ли всё, что произошло, не игра ли нашего расшалившегося воображения?.. Ведь нам, персонам, совсем не избалованным вниманием в иноземстве, сегодня для полного счастья хватило бы встречи с одной лишь прекрасной и блаженной Еленой, даже если бы она напоследок попотчевала незваных гостей всего только музейной кафой. Да и без кафы было бы чудесно!..

Но дальше-то, после «Коларца», кнез Михаила и Репина что с нами ещё наприключалось?

Тарасьев, друг Толстого чуть не с детских лет, уже, наверное, и домой собирался из кабинета славистики, до потолка уставленного книжными полками, а тут мы со своим «Не ждали?»… И ведь тотчас пошло-поехало. Впрочем, при размахе натуры Андрея разве могло такое быть, чтобы тут же не пошло-не поехало? Не успел он в честь негаданной встречи налить гостям и себе по крошечной рюмочке какого-то медалированного виньяка, как входит на огонёк опекаемый им литературный питомец по имени Зоран – молодой поэт-герцеговинец трагической наружности, хриплогорлый, высокий и тощий как жердь.

Слово за слово, – заглядывает коллега Андрея с соседней кафедры. Этого лингвиста, тоже высоченного, зовут Богдан Терзич. Но, едва заслышав нашу русскую речь, он тут же объявляет своим щедрым баритоном, что уж мы-то вполне можем именовать его по-свойски – Федотом Портновым. Почему? Да потому, что именно так его окрестил однажды на русский манер сам академик Виноградов: ведь сербское «терзич» переводится как «портной», а Богдан – это греческое Феодот, то бишь, наш Федот…

Маленького общего восторга по поводу двойного славянского гражданства Терзича-Портнова нисколько не остудило и появление бледнолицего Джордже Трифуновича. Этот негромкий, скромнейшего облика пришелец хотел было сразу же ретироваться, прошептав Андрею, что заглянет после Рождества или Крещения, но Тарасьев по-хозяйски вывел его на середину комнаты и объявил, что мы имеем редчайший случай увидеть сущего университетского затворника – самого выдающегося на свете знатока древнесербской письменности, которого можно сравнить разве лишь с пушкинским Пименом «Из Бориса Годунова». Джордже стоял потупясь, явно томясь, будто его уличали, как Гришку Отрепьева в корчме, и не притрагивался к налитой и для него рюмочке. И только когда услышал, что один из нас написал исследование «Герои русского эпоса», а второй даже в летописи заглядывал, сверяя по ним даты и сведения для своего «Дмитрия Донского», глаза Трифуновича чуть потеплели, а на щеках просквозил румянец. И рюмочкой он со всеми всё же чокнулся…

Затем ещё заглядывала ненадолго пожилая, но весёлая профессорша и пригласила всех на завтрашнюю «Крестную славу». Пусть и москвичи посмотрят, как в стенах Белградского университета слависты отмечают – и студенты, и преподаватели – этот сербский праздник каждого православного рода и дома, который и Брозу Тито не удалось выкорчевать из народного бытия.

А Любинко! Живописнейший Любинко Раденкович, молодой пышнобородый усач с угольно-чёрной шевелюрой, исследователь народных заговоров, притч, загадок, обрядов, инструментов… Он обещал у себя дома показать нам редкой красоты фамильные гусли. И, конечно, же он сводит нас на Калемегдан – древнюю белградскую крепость, заложенную когда-то ещё римлянами. А там рядом и Соборная церковь, у входа в которую лежат мемориальные плиты с именами Вука Караджича и Доситея Обрадовича… Но туда нас поведёт уже Андрей, потому что он сам хочет показать нам и мощи святого князя Лазаря, обезглавленного на Косовом поле, а они сберегаются именно в Соборной… И ещё он хочет позвать с нами Марфу Толстую… Ну да, оказывается, это дочь Никиты, и она учится здесь, под духовным призором дядьки Андрея.

– Калемегдан… Соборная… Дунав… Елена… Студентский трг, – перебирал я вслух слова. – Вот видишь, Витя, всё, что накатило на нас как наваждение – оно же явно из одного источника. От этого Толстовского плана… Наверное, он их ещё и обзвонил, и предупредил о нашем с тобой появлении – Елену, Андрея… А если не обзвонил, то достаточно для них оказалось и нежданной картинки…

– А ты слышал, – припомнил Калугин, – кто-то из сербов у Тарасьева сказал, будто извиняясь, что Вук всё же погорячился, добавив в старую кириллицу несколько новых букв?

– Ладно, Витя, – зевнул я, – отложим «вуковицу» для более сведущих знатоков, чем мы с тобой. Лаку ноч.

А всё-таки, – думал я уже посреди ночи, про себя, – почему Елену так взволновала страничка с цветными записями? Может, они тоже знали друг друга с детства, учились в соседних гимназиях? Может, были даже влюблены друг в друга?… Или она безответно влюбилась, как и другие её подружки, в такого красивого, высокого и статного правнука самого Лава Толстоя. Но вот в сорок четвёртом он уйдёт в Красную Армию и уже сюда насовсем никогда не вернётся… А она? А прекрасная, сокровенно щедрая душой Елена так и останется одна. И ни за кого не выйдет замуж… Впрочем, что это меня тянет в какие-то романтические преувеличения? Наверное, это Дунай-Дунав, оттого что течёт он совсем рядом, и наколдовывает, наборматывает свои всегдашние сентиментальные россказни… Впрочем, Дунай это всё же или Сава? Кто-то сказал сегодня, что Дунай, но под отелем мы наблюдали его не очень широкий рукав, а главное русло, отсюда не видное, – за деревьями острова, за туманом.

* * *

Какие бы неожиданные адреса и темы нас в следующие дни не отваживали от музея, мы неизменно со своими рабочими намерениями навещали Вуков дом. Не помню, конечно, книг здешней подсобной библиотеки, которыми занялся Калугин, но, перелистывая теперь свои пожелтевшие странички, сложенные по-тетрадочно, вижу: перво-наперво мне захотелось познакомиться с большим исследованием самой Елены Шаулич. Не она попросила. Сам выбрал из стопы принесенных ею накануне печатных работ. Эта называлась просто, без всякой терминологической оснастки: «Вук и породица» (Вук и семья). Пролистав книгу по первому разу, я тотчас понял: теперь надо вчитаться гораздо внимательней. Понял и другое: о Караджиче и его семье так исчерпывающе, с таким вниманием к подробностям семейной жизни человека, известного всей читающей Европе, могла написать только женщина. Причём, сербская женщина, всем нутром ведающая, как значимы в судьбе её земли такие понятия как род, племя, колено, очаг, дом, лоза… Скажут: ну, у всех же так, не у одних лишь сербов. А у древних иудеев разве не так? А у китайцев, знающих наперечёт все семьдесят с лишним поколений, которым положил начало их родоначальник Конфуций? А Пушкин разве не знал свою родословную ещё от боярина из дружины Александра Невского?..

Не стану ни с кем спорить, никого переубеждать. В чём я смогу переубедить Елену, сострадающую своему Вуку, как отцу родному, когда у него умерла дочь Ружа, и он сокрушается в письме: «От двадцати детей осталась только дочь на двенадцатом году и сын на пятом»? Или когда он же пишет в Россию императору Николаю I с ходатайством о своём сыне Саве, а через два года – старому знакомцу Петру Кеппену сообщает о намерении приехать в Петербург и забрать Саву домой, потому что болеет его Сава. Не успел, и Саву похоронят на Смоленском кладбище… Или когда жалуется архимандриту Лукиану Мушицкому, надеясь на его помощь, уже не первую: «Зимно доба (время), а дрва нэма, хлеба нэма, а новаца (денег) нэма»… Могу ли после таких строк упрекнуть Елену, когда она пишет о прижимистости Вука, не любящего отдавать долги?.. Она выстраивает контуры незауряднейшего характера, вошедшего в тесное и подчас жёсткое соприкосновение с характерами трагическими… И вот он, серб до последней капли крови, вынужден десятилетиями жить в австрийской Вене и слышать ежедневно, что дети его и дома говорят по-немецки… Не потому ли он всё порывается в отчую Герцеговину и далее, в Черногорию, к владыке Петру Негошу – песни слушать и записывать, книгу свою о Черногории дописать. И от старых долгов прячется, и новыми обрастает, чтобы отпечатать, наконец, второе издание своего «Речника» в котором будет уже 46 тысяч, а не 26 тысяч сербских слов, как в первом, который когда-то в Россию возил, адмиралу Шишкову и Карамзину дарил…

Мне, конечно, захотелось показать Елене машинопись и своего очерка о Караджиче, который, как я знал, через месяц уже появится в журнале «Литературная учёба». Но пусть она будет снисходительна: ведь это, по сравнению с её фундаментальной работой, чисто ученическая проба пера.

– Михалич, – Елена в шутку погрозила мне указательным пальцем, – я уверена, вы никак не можете быть мой ученик.

Наступил день, кода она пригласила нас с Виктором и к себе домой. Мы знали, что она живёт вдвоём со своей старенькой матерью по имени Аница, которая до сих пор пишет и иногда печатает стихи, эссе и собирает сборник пословиц, посвящённых сербским женщинам. Ехали к ним от центра автобусом № 17 и вышли на улице Огнена прице, где без труда нашли нужный номер, хотя его, конечно, на плане Толстого уже не было.

Ещё накануне, в музее Елена показала нами работы своего отца, известного фольклориста Новицы Шаулича, который, судя по всему, считался в Сербии известнейшим продолжателем собирательских трудов Вука Караджича и ездил в экспедиции по преимуществу в Черногорию, откуда, похоже, и сам был родом. Не помню, подтвердила ли нашу догадку Елена, но когда мы уже сидели с Шауличками, мамой и дочкой, за беседой в большой просторной комнате, они пожаловались, что во время войны вынуждены были прятаться в почти недоступном для немцев или итальянцев черногорском селе, а тут, в этом их доме стояли какие-то немцы-оккупанты.

Аница Шаулич своим обликом просто умилила нас с Виктором. Это была маленькая беленькая голубка, родившаяся на свет Божий ещё в последний год XIX века. Даже не верилось, что такая малютка подарила мужу, догадываюсь, черногорского телосложения столь величавую Елену.

Тема семьи, семейного искусства, семейной мудрости витала над столом. Елена попросила, чтобы мы и Анице показали страничку с цветным Београдом Толстого.

– Дивно… он е као дете. Как малое дитя любит наш Београд, – пролепетала Аница.

– А вы не откажетесь почитать нам сегодня какие-нибудь сербские пословицы? – попросили мы.

– С удовольствием, – согласилась Аница. – Элена, ты знаешь, где моя книжица?

Дочь быстро принесла нужный сборничек.

– Ну, послушайте… Нэ стои куча на земли, нэго на жени… Это понятно? Не стоит дом на земле, но на жене.

– Да, прекрасный образ!

– Но серб готов и подшутить над женой. И тогда говорит: Жена может хранить только едну тайну… койой не зна. Которой она не знает.

– Да, это тонко замечено.

– А вот вам и шутка: видела баба иглу на кули, значит, на башне, а не видела кулу.

– Тоже тонко замечено!

– Нэ мала баба бриге, та купила прасэ.

– Но так ведь и у нас: не имела баба хлопот – купила порося.

– А вот вам о женской доле: когда девойка родится, огонь на кострище плачет… Или ещё предупреждение: Одно дэтэ – одно око в глави… Ну, и напоследок, чтоб не грустно всем было: Какав отац – такав син, каква майка – таква кчи. Хорошая у меня дочь?

–У прекрасной матери и дочь прекрасная!..

Тут Елена стремительно отплыла на кухню. Что-то там у неё зашкворчало.

– А были ли вы, дорогие мои, в Черногории? – спросила Аница.

– Нет… Не были мы в Черногории.

– Зато побывали у Вука. Теперь надо и у владыки Петра побывать. У нашего Негоша.

– Мама даже роман написала, – говорит разрумянившаяся Елена, внося на руках какое-то великое, пышущее жаром блюдо. – Там, в романе и владыка Петр, и самый близкий ему человек… слуга, нет, не слуга, не камердинер, а дядька или нянька?… словом, домашний его покровитель и душехранитель, от всякой беды оберегатель Новица Церович.

Белая голубка Аница тоже разрумянилась:

– Да, этот чудесный Новица Церович, я не сочинила его. Он был!.. Владыка Петр молод и уже митрополит, красавец, поэт, говорит на главных языках Европы, и иностранцы забираются на гору, в Цетинье, посмотреть на живое чудо, написавшее «Луч микрокосма», «Горский венац», да, венец!.. вот и ещё какие-то три англичанина в шляпах, шароварах входят к владыке в большую залу, даже шляп не снимают, признаются со смехом по-французски, что они – дамы… И он смеётся их шалости. Какое искушение для невинного владыки!.. Новица Церович огорчён, что опоздал. «Кто это были у вас?» – «Англичанки, Ново, ну и что?» – смеется владыка. – «А то, что подступает последнее время, если уже и девки носят портки».

Мне хочется прочитать этот её роман, и Аница Шаулич бисерными буквицами надписывает карманного формата книжку «Новица Церович». Пожилой белоусый герой смотрит с обложки сурово, будто досадует, что не углядел за шустрыми переодетыми туристками.

– Да, женские шалости, – улыбается Аница. – Но есть и большие тайны у женщины, глубокие, никому не выставит напоказ…. Помню, мы приехали в Ленинград после войны. На улице я спросила у женщины, как пройти к Исаакиевскому собору. – А вы откуда? – Из Югославии. – А откуда? – Из Сербии. – А откуда? – Из Белграда. – Милая вы моя!.. Обняла меня тут же ушла.

* * *

Утром, к нашей с Виктором неожиданности, Елена появилась на стоянке, от которой автобус отходил в сторону аэропорта. Таков обычай сербской женщины встречать или провожать – на перроне вокзала, или у дверей автобуса. И у русской женщины остаются обычаи. «Михалич, Илич», – пролепетала она, вручая нам небольшие коробочки с подарками – для жён, внучек. Ещё будут встречи в Белграде, письма, открытки, надежды, что и она побывает в Москве. Останется единственная с нею фотография, снятая в то самое утро. Хорош всё же и этот обычай – не пускать слезу при расставании.

Мы не знали, даже предчувствовать не умели, что уже неумолимо подступают те «последние времена», о которых и сербов, и русских предупреждали ещё древние гусляры и летописцы. А теперь «последние» вдруг подступили и к Югославии. И, почти одновременно, к СССР.

Самым трудным после всего пережитого оказалось не забыть дорогих, милых имён, чистых душ.

1986, 2015

ВЕСЕЛИН

– Юрий?!.. Алло! Это Юрий?.. Здраво!.. Я сам Веселин… Веселин Джуретич, профессор, историчар из Београда… Ваш телефонский номер дала мне секретарица од Савеза книжевника Русие. Примите мой срдачный поздрав!.. Я сам видео вечерас грандиозну трансляцию московске телевизие – отворенье Международног Фонда славенской письменности и культуре… Победа!.. Ово е велика победа всего православног словенства!.. Сьяйно!… Слушайте, сьяйно! Я сам всьо видео и слушао – академика Никиту Толстоя, митрополита Питирима, Эдуарда Володина… архимандрита Иннокентия, нашег Радмила Мароевича, вас, Юрий… Я сам у Москви данас и хочу да видим вас и поздравим… Завтра? Одлично!.. У Савезу книжевника?.. Разумем! Метро Парк культуры?.. Комсомольский проспект, 13?.. Обавезно! До видженья!..

Нет, поразительно всё же. Более четверти века минуло, а эта горячая, клочьями лавы хлещущая из телефонной трубки речь до сих пор звенит у меня в ушах. Ну, Веселин! Ну, темперамент! Обрыскай всю Сербию – не сыщешь подобия Веселину. Это как же он говорит?! Таким, как он, похоже, совсем некогда зубрить грамматические правила! Зато его дикая русско-сербская речь несётся, не спотыкаясь… Подумаешь, ошибки! Главное, чтобы между нами была прямота и ясность. Сердце не варвар, оно не ошибается. Вперёд, напред!.. Победа!

Его рокочущая гортань, кажется, способна разносить весть о победе не то что из комнаты в другую или с этажа на этаж. Нет! – с горы на соседнюю гору, из страны в страну… Я не успеваю по высоким пролётам лестницы подняться в кабинет, где условились встретиться, а его счастливый смех, подобный ржанию коня, уже летит навстречу по длинному коридору. Распахиваю дверь. Да тут целое сборище будто с ума посходивших славянофилов! Вот-вот закружатся в бешеном сербском коло… Тот же Эдуард Володин, те же Серёжа Лыкошин, Юра Юшкин, полковник Куличкин… А посредине? Так и есть – это он, Джуретич! Полюбуйтесь, на Веселина: клювастый орлий нос, пронзительные угли глаз из-под нависших густых бровей; лоб, стремительно летящий к переносью. Плотен, коренаст, будто сосна на ветрах, вросшая в скальные жилы.

– Ну, здраво, Веселин!.. Точно, победа?

– Тачно! Тако е, Юрий, победа!.. Сьяйно!

И тут же переходим на «ты».

И тут же, как матёрый виночерпий, он вынимает из-за мощной своей спины тяжёлую бутыль монастырской препеченицы, быстро и твёрдо отмеряет каждому по доброму глотку.

– За нашу победу!– философическим баритоном уточняет Эдуард.

– Живели! – восклицает Веселин.

Я уже слышал это сербское приветствие и объясняю замершим от удивления друзьям:

– Живели – значит: да будем жить и здравствовать. Но, видите, у Веселина получается куда короче, сильнее: живели!

* * *

Да, в те предмайские дни мы жили чувством, что славянская победа, как и в 45-м, снова оборачивает к стране свой растроганный лик. Только что партия и правительство, будто расщедрившись, позволили Русской Православной церкви необычно широко отпраздновать 1000-летие Крещения Руси, и приурочить к этому событию сразу несколько канонизаций: в сонм русских святых вошли одновременно и благоверный князь Димитрий Донской, и преподобные Андрей Рублёв, Максим Грек, Паисий Величковский, Амвросий Оптинский, и блаженная Ксения Петебургская, и святители – митрополит Московский Макарий, Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник… И только что учреждён в Советском Союзе Международный фонд славянской письменности и культуры, а председателем его избран академик Никита Толстой… И только что собрался Координационный совет такой долгожданной «Русской энциклопедии» – во главе с академиком Олегом Трубачёвым… И только что, – добавляет Лыкошин, – сдан в набор 16-й выпуск альманаха «Прометей», целиком посвящённый Тысячелетию русской книжности, и такого великолепного издания не только в «Молодой гвардии», во всём Союзе ещё не было!..

Да у нас теперь тут каждый месяц, каждую неделю происходит нечто такое, чего ещё не было, от роду не бывало. И мы готовы немедленно пригласить своего восторженного белградского гостя – на одну, на другую встречу, на выставку, на показ фильмов… Сергей Лыкошин достаёт только что привезенную из типографии пачку приглашений в Колонный зал. Там, в Колонном, 1 июня должен пройти торжественный вечер, посвященный 600-летию со дня кончины Димитрия Донского, отныне святого, благоверного князя. И наш Краснознамённый хор Советской Армии прибудет всем составом, чтобы исполнить «Вставай, страна огромная»…

– О, сьяйно! – восклицает Веселин. – И ово е победа – ваша и наша велика победа!.. Жао ми, я прекосутра отичу у Београд… Али, драги мои приятели, обавезно видечу вас – и у Москви или код нас, у Србии… Живели!

А в сентябре того же года Джуретич отыскивает меня уже в Белграде, куда я привёз на Международную конференцию в Дни Вука Караджича своё выступление, связанное с темой Косовской битвы. Всё это замечательно, считает Веселин, но нам с ним непременно надо побывать ещё в двух-трёх местах. И, прежде всего, – на встрече сербских интеллектуалов – историков, писателей, публицистов. Она состоится на Французской, 7, в Клубе писателей. Всё сейчас, – торопится объяснить Веселин, – раскалено добела! Вопрос, по поводу которого устраивается встреча, более не терпит отсрочки!.. Речь идёт об исторической судьбе больших анклавов исконно сербского населения, того, что веками обитало в землях, захваченных Австро-Венгрией. В нынешней после-титовской Югославии сербы из этих областей всё больше чувствуют себя изгоями. Слоган Броза «Братство-единство» оказался фиговым листком. Изо дня в день на местах растут притеснения со стороны националистически настроенных республиканских властей. Сербы Хорватии, Боснии, Герцеговины нуждаются в немедленной духовной поддержке…

В переполненный гудящий зал Клуба писателей он буквально втискивает меня. Сидеть негде, стоять тоже негде. Кое-как прислоняемся к стене, справа от входа. Окна настежь, но всё равно жарко, душно, будто с минуты на минуту накатит гроза. Звучат ещё невнятные мне пока имена: Краина… Срем… Осиек… Баранья… Их не произносят, их выкрикивают, бросают, как головешки. Чаще других слышу: Косово… Воеводина… Зачем Тито дал им автономию?.. Тем самым он открыл им прямой путь к отделению от Сербской республики…

От первых рядов – голоса:

– Где си, Джурэтичу?.. Молим!

С великим трудом Веселин пробирается к трибуне. Глаза-угли вспыхивают из-под чёрных, как тучи, бровей.

– Брачо! Срби!.. то су наши страдници, наша вэлика породица, како оставимо их у беди?..

– Нэмогучно, Джурэтичу! – жарко поддерживает его зал.

* * *

А на утро Веселин назначает место встречи в другой, ещё неизвестной мне части города, овеваемой свежим терпким ветром осени. И он сам сегодня какой-то другой: тихий, торжественный.

– Юрий, хочу да покажем тэби нэшто… Хайдэмо на наш Врачар.

Неспешным паломническим шагом поднимаемся по тротуару на высокий холм. И тут уже без слов становится внятно, где оно сегодня звучит отчётливей всего – биение сердца древнего града. Над стенами беспорядочно сгрудившихся рабочих подсобок светлым облаком вспухает, будто с каждым мигом выше воздымается небывалых объёмов храм-памятник. Вот какое диво посвящает Сербия своему небесному покровителю!

– Как я благодарен тебе, Веселин, что привёл сюда!

Но свои впечатления тех минут мне, пожалуй, не пересказать сегодня проще и непосредственней, чем сделал это вскоре же, по возвращении домой, написав для «Литературной России» статью под названием «Глаза боятся, а руки делают». Начал я её с краткого рассмотрения доводов, достаточно громко звучавших в те дни в российском обществе, на тему о ненужности, неуместности или, по крайней мере, несвоевременности даже поднимать сам вопрос о … восстановлении в Москве Храма Христа Спасителя. Причём, среди «скептиков», как ни странно, чуть ли не громче иных звучали как раз голоса людей, истово верующих. Статья моя имела у нас в стране, как представляется, некоторые, причём, вовсе не маловажные последствия. Приведу здесь из неё лишь ту часть, что касалась посещения белградской стройки.

Итак: «Солнечным утром вдвоем с моим приятелем, известным сербским историком Веселином Джуретичем, подошли к подножию Врачарского холма. Врачар – место в Белграде особое, отмеченное судьбой. В XVII веке османами-завоевателями были здесь сожжены мощи великого сына Сербии – святителя Саввы. А в конце прошлого столетия, по народному волеизъявлению, решили соорудить на вершине холма новый дом Савве – грандиозный храм-памятник, равного которому по размерам еще не было ни в стране, ни вообще на Балканах. Строительство поневоле растягивалось на десятилетия. Особенно помешала вторая мировая война. При гитлеровской оккупации на стройплощадке размещались гаражи. Под хозяйственные нужды использовалась она и в послевоенное время – вплоть до 1985 года. Именно тогда правительство наконец вернуло холм церкви и разрешило возобновить строительные работы. Их возглавил архитектор Бранко Пешич, имя которого сегодня знают и сербские дети.

Может быть, глагол «возобновить» не самый здесь удачный. На тот день каменная кладка стен поднималась на высоту всего от 7 до 12 метров. Бранко Пешич попросил благословения на свои труды у главы Сербской православной церкви патриарха Германа. 12 мая 1985 года «в стенах» храма при громадном стечении народа состоялась торжественная литургия. Патриарх же благословил и новый проект – Пешич решил работать на совершенно иной, чем первоначальная, технической основе: строить с помощью бетонных конструкций. Такое решение обеспечило прежде всего ошеломительный выигрыш во времени. Достаточно сказать, что сегодня все стены уже подняты на проектную высоту и колоссальный по размерам центральный сферический купол увенчал здание. А ведь храм не девять метров превышает «чудо света» – знаменитую константинопольскую Софию. В праздничные дни в стенах Святого Саввы одновременно сможет разместиться до 50 тысяч человек.

Бранко Пешич любезно согласился провести нас внутрь здания. Впечатление от вытесняющих друг друга массивности и воздушности, казалось, доведет меня до головокружения. Где-то на недосягаемой подкупольной высоте, будто спичка, вспыхивал огонек электросварки.

– В этом году, – объяснил Пешич, – закончим все основные строительные работы. В следующем, 1990-м, будем облицовывать мрамором наружные и внутренние стены, водружать колокола и кресты на боковые купола (оглавный крест уже парит над Белградом). И еще два года займет последняя, четвертая фаза работ: обустройство всех многочисленных интерьеров, в том числе создание иконостаса и мозаик.

– Бранко, а достанет ли денег на все это? – спросил я.

– Нам помогает вся Сербия. И сербы, живущие в рассеянии по всему свету. Нам хватит денег.

А ведь Сербия, подумал я про себя, вряд ли богаче, чем Россия. И сербское зарубежье вряд ли богаче, чем русское.

– Бранко, – попросил я. – У меня есть с собой свечка из русской церкви. Нельзя ли ее тут сейчас зажечь?

– Конечно. Я зажгу ее у святого Саввы.

И он пошел к алтарю, к неглубокой нише, в которой с самого начала работ стоит единственная пока на весь пустой храм икона.

– Спасибо, дорогой Бранко, – сказал я, когда он вернулся. – Я привез вам номер «Литературной России» со статьей о нашем Храме Христа Спасителя. Речь идет о его восстановлении. И ваш пример, ваш опыт – дли нас большая поддержка. Так что, когда вы закончите здесь все работы, не удивляйтесь, если вам поступит приглашение из Москвы.

По-моему, он не воспринял мои слова как комплимент или шутку.

– Это очень хорошо, – сказал Бранко Пешич. – Бог в помощь в таком деле. («Литературная Россия». 24 ноября 1989 г. № 47 (1399).

* * *

Не знаю, в каких именно коридорах власти в конце 80-х – начале 90-х окончательно решался вопрос о восстановлении Храма Христа Спасителя. Вполне допускаю, что сведения о строительной новации белградского архитектора, причём. сведения куда более подробные, чем в газетной зарисовке, могли поступить в Москву своими, сугубо корпоративными путями. Но всё-таки обнародование этих сведений, причём в сопровождении двух фотоснимков – достраиваемого собора Саввы Сербского на Врачаре и Храма Христа Спасителя до его уничтожения – состоялось. И обнародовала их именно «Литературная Россия» Эрнста Сафонова – одна из самых тогда читаемых газет страны, и читаемых не только в писательских или окололитературных кругах. Кстати, внедрённая дерзким Бранко Пешичем «эстетика бетонных блоков» многих защитников древней кирпичной кладки возмущала, догадываюсь, и у него на родине. Но событие состоялось. Вернее же, два события: одно – в Белграде, и второе, спустя несколько лет, – в Москве.

Мы потом с Веселином о своём хождении на Врачар, отвлекаемые новыми горячими совместными «сюжетами», как-то вслух больше и не вспомнили. Но, почему-то думаю, всякий раз, когда он навещает Москву и видит, хотя бы издали золотые купола восставшего из небытия великого Храма, мой друг шепчет про себя: «Сьяйно… Победа!»

2015

ВАНЬКА

Чтобы доставиться на Равну Гору – к месту, где во время Второй мировой войны располагался штаб генерала Драже Михайловича, Ваньке Понявичу в воинской части, стоящей в Горнем Милановце, понадобилось выклянчить на день «Ниву». Мне показалось, что он несколько преувеличивает сложность предстоящего нам пути. Ведь почти до каждого сельского дома в Сербии можно докатить по асфальту. Но когда наша «Нива» начала своё затяжное кружение по запущенным серпантинам на голый верх хребтовины, служащей естественной границей Равногорья, я понял: нашему ещё советского образца вездеходику сгодились бы здесь другие прозвища: «Планина», «Стремнина» или «Перевал». Битый час скакали с камня на камень. То урчали на второй, то врубали и первую передачу, когда приходилось одолевать сплошные скользкие булыги.

Наш водитель, журналист из горне-милановского еженедельника «Дечье новине» Зоран Марьянович припомнил, наверное, всю известную ему шоферскую брань по случаю чрезвычайных для техники скрипов, стонов и кренов. Я же воспользовался непрытким ходом, чтобы расспросить Ваньку о происхождении его имени.

– Истина ли е, Ванька, да твой отац, – начал я, не стесняясь варварски мешать сербские слова с русскими,– дал теби твое име, когда после Другог светског рата вратио се из немачког логора?

– Истина е, – с готовностью ответил Ванька, подтвердив тем самым, что предание, которое я услышал ещё в Белграде, не вымысел. Правда, лагерь, как он тут же уточнил, находился не в Германии, а в Австрии. Но русский мальчик, которого заключённые сербы звали Ванькой, там, действительно, был. И, действительно, перед смертью этого Ваньки от голодного истощения сербский солдат из Горнего Милановца поклялся про себя: если суждено ему вернуться домой и если родится у него сын, даст ему имя Ванька.

Но это ещё не всё. У Понявича-отца, вернувшегося из лагеря, был брат, и звали его Иван. Во время войны Иван Понявич ушёл к четникам, а это значит, он боролся не только против немцев, но и против коммунистов- партизан. В сорок пятом, когда партизаны по равногорским лесам и ущельям отлавливали последних четников, тяжело раненый Иван оказался в окружении и, не ожидая милости от титовских следопытов, которые на своих пилотках носили красную пятиугольную звезду – вместо сербского белого двуглавого орла – застрелился.

– Отец не решил дать мне имя Иван, – объясняет Ванька. – Шёл сорок седьмой. Местные коммунисты сказали бы: «Значит, он сынка назвал в память того четнического гада». Но всё же в церкви меня крестили как Ивана. В документах же записано: Ванька. Именем того русского мальчишки я и подписываю свои газетные и журнальные статьи.

* * *

Но теперь хоть немного – о Равной Горе и о четниках-равногорцах. Под командой полковника югословенской королевской гвардии Михайловича они в горах Сербии первыми, ещё весной 1941 года, до нападения фашистской Германии на Советский Союз, дали вооружённый отпор гитлеровским оккупантам. В первые месяцы сопротивления четы, укомплектованные кадровыми офицерами и бойцами, часто действовали совместно с партизанскими отрядами Броза Тито. Таким именно образом освободили тогда, пусть на время, Горный Милановац. Но разрыв был неминуем. Коминтерновец Тито и помыслить не мог о том, что после войны Югославия останется королевством. А югословенское правительство, осевшее в Великобритании, назначило Михайловича военным министром и произвело его в генералы. Ну, разве мог «маршал» Тито ощущать себя на равных с этим генералом, даже если именно его, Михайловича, ещё осенью 41-го московское радио именовало как руководителя партизанского сопротивления в Югославии?

Трагедия Драже (его полное имя Драголюб) Михайловича, убитого в 1946 году в белградском коммунистическом застенке, ещё неизвестна в России. В полном своём объёме она не осмыслена пока и в Сербии, хотя старые четнические песни, прославляющие «чичу (дядю) Дражу», свободно звучат сегодня в городских и сельских кафанах, и, кажется, ни одна сербская свадьба не обходится без куплетов гимна-марша «»Спремте се, спремте се (готовьтесь к бою), четници, силна че борба да буде…»

Михайловича я бы назвал сербским Гамлетом. Он был, подобно горному кристаллу, редким примером воина интеллектуального склада. Осознавал себя настоящим родолюбом, то есть патриотом Сербии, которая в XIV веке на кровавом Косовом поле почти полностью полегла, чтобы в начале XIX-го, будто феникс, отрясти с себя пепел и порвать оковы пятивекового османского гнёта. К тому же Михайлович был ещё и убеждённым русофилом. И в этом смысле походил на героя романа недавно умершего Валентина Пикуля «Честь имею». Михайлович глубоко ценил русскую историю, знал нашу культуру, писателей, историков. Очевидно, он до самого конца надеялся, что новая, далеко не во всём ему понятная Россия не оставит четников в беде, не даст их на расправу Брозу. Но во время войны постоянной связи с Советами у него и поначалу не было, а потом и совсем никакой не стало. А связь с англичанами, которые до 43 года славили Равну Гору как гнездо сербских орлов, вдруг прервалась. Потому что Черчилль в своей балканской игре сделал теперь ставку на Тито, после чего английские самолёты перестали сбрасывать четникам и те старые ружья, которыми буры пользовались ещё в девятнадцатом веке.

Гамлетизм генерала Михайловича проявился в том, что он не обладал железной волей коминтерновского вождя. Гитлеровские репрессии в Сербии, во время которых нацисты за одного убитого немца стали расстреливать сотню невинных обывателей, в том числе школьников и их учителей, потрясли Михайловича своей свирепостью. И он после этого склонялся всё чаще к тактике пассивного отпора, чтобы обезопасить сельские области Сербии от жестоких карательных экспедиций. Кроме того, он оказался не в состоянии обуздывать своих слишком горячих воевод, которые считали, что главные противники – не столько немцы, сколько «банда партизана».

Сейчас не найдешь, пожалуй, ни одной сербской газеты, которая бы выходила без материала о Михайловиче. Трудно сказать, станет ли он для своей страны новым национальным героем. Но ясно, что он стал символом перенесенных народом страданий. Очевидно, что в принципе невозможен некий культ Михайловича, который бы стал сопоставим с культом «бронзового» Броза. Бронзового и золотого, потому что Югославия наших дней немало озадачена поиском места, где властодержец Тито «закопал» свои личные сокровища, которые поднаграбил на своём долгом пути к мавзолейному саркофагу.

Что касается Дражи, от него не осталось и следа. Только десять-двадцать фотографий времён войны и пребывания в узилище. На них мы видим худощавого, даже измождённого бородача в округлых очках, с неизменной печалью-тугой в глазах, будто их переполняет неразрешимое вопрошание: «Быть или не быть Югославии? Быть или не быть Сербии?»

Кроме заросших травой траншейных ходов на дикой, безлюдной Равной Горе от четнических укреплений и аэродрома тоже ничего не осталось. Штаб Дражи – обычную сельскую избу-бревнару, сожгли немцы. А остальные следы здешнего пребывания «первоборцев-равногорцев» уничтожили «первоборцы-партизаны». Гремуч яд гражданской распри: между теми, кто веровали в Бога, в Царя или Короля, и теми, кто веровали в грядущее неминуемое счастье народов всех стран. Та вера не сделала счастливыми ни первых, ни вторых. Правду говорит большой сербский писатель Добрица Чосич, бывший красный партизан, – устами своего героя в романе «Грешник»: «Самые страшные люди те, что хотят всех осчастливить».

Ванька провёл нас с Зораном к пещере у подножия Равной Горы. У входа в неё, под большим скальным карнизом, пусто и мрачновато и средь бела дня. Не дай Бог, сюда по асфальтированным трассам нагрянут однажды международные орды туристов. Сейчас тут ещё журчит-бормочет вытекающая из мглы тихая вода ручья, над которой более полувека назад пелось о нелёгком воинском житье в горах:

Ние лако четник бити,

Из камена воду пити.

Заглянули мы и в одинокий, подрагивающий в порывах ветра домишко престарелой крестьянки, Ванькиной знакомой. Она как-то сразу заговорила о войне. В её сбивчивом негромком голосе, похоже, перемешивались обрывки из «старой» войны и той, что началась в Югославии в середине нынешнего года. И я никак не мог сразу сообразить, кого же из поминаемых ею людей убили давно, а кого – вчера.

Ведь вчера и позавчера я сам видел ребят, которых завтра могут убить. В сербских городах, у стен казарм в эти дни толпятся резервисты. По ночам в кафанах резервисты поют песни, обнимаются напоследок со своими жёнами. И опять слышится старый «Марш на Дрину». Или совсем новая песня – «Сербия зовёт», которая вдруг так задела меня своим припевом, исполняемым на два голоса, мужским и женским: «А если я не вернусь, зажги в церкви свечу, где мы у алтаря стояли…»

Поначалу объявлялось, что резервистов собирают на день-два, для регистрации. Но вчера в Вальеве председатель исполнительного словета общинской скупщины сказал, что вечером группа резервистов будет отправлена на север – туда, где жители сербских городов и сёл, находящихся на территории Хорватии, с оружием в руках защищают своё право оставаться сербами и православными. И право читать свои книги, напечатанные кириллицей, а не латиницей. И право вместе со своими землями вернуться в состав Сербии.

Не дай Бог, если просвещённая «мировая общественность» во имя своего «нового мирового порядка» пренебрежёт волей этих людей, такой же естественно-природной как земля, воздух, любовь.

– И не дай Бог, – сказал я Ваньке уже вечером, когда прямиком с Равной Горы заглянули в его городской дом, – если новейшая славянская вражда на Балканах, столкновение между сербами и хорватами, перекинется и в Россию, и вспыхнут споры между обкорнанной Россией и теми, кто во всех своих неудачах винит её, отождествляет тысячелетнюю русскую державу с атеистической «империей зла».

От последних дней славянства мы в своей беседе перенеслись к его первым преданиям и хроникам, ко временам средневековой давности, когда славяне, преодолевая великие искушения, начинали прокладывать в своих землях начальные шаги к чаемому единству. Тут Ванька вспомнил о знаменитом острове Рюген на Балтике, с его славянским языческим святилищем, погибшим от нашествия датчан. И тут же показал целые папки с листами рисованного по его сценарию исторического комикса для еженедельника «Дечье новине»…

Горстке храбрецов из Арконы, столицы Рюгена, во главе с юным витязем Милошем и его сестрой Даницей, удаётся, вырвавшись с острова, пробиться в земли лужицких сербов, в город Згорелец, где они успешно участвуют в турнире с германскими рыцарями. Немного позже в польском городке Милош знакомится с молодым русским богатырём Ильёй из далёкого Мурома, и они вместе отправляются на подмогу новгород-северскому князю Игорю, задумавшему поход на Дон – против ханов Кончака и Гзы… «Подожди-ка, друже,– уже собираюсь я охладить Ваньку, – а не слишком ли ты увлекаешься, собирая в один сюжет лиц вымышленных и исторических?.. Аркона, Милош, Илья Муромец, князь Игорь, а вот уже, вижу, и летописец Нестор у тебя заговорил?» Но нет, не стоит мне с наскоку покушаться на замысел Понявича, пусть дерзкий, пусть отдающий авантюрой. Разве все названные им люди не могли оказаться современниками? Разве не простирали они своих юношеских мечтаний во все пределы тогдашнего молодого мира?.. И разве не таких именно героев и в наши дни ищут мальчишки и девчонки, уставшие от чесотки компьютерных побоищ?..

В другом своём замысле-сценарии Ванька намерен рассказать о сербском княжиче Растко, будущем святителе Савве, и о русском монахе, который увлекает юношу в рискованный, но душеспасительный путь на полуостров Афон… А ещё в одном сюжете встретятся герои Косовской битвы и вышедший на эту же сечу русский богатырь Ослябя, который прибыл на Балканы прямиком из Москвы…

Пока мы с Ванькой беседуем, его жена и трое детей сидят в соседней комнате и смотрят вечерний «Дневник»… В Осиеке опять миномётные обстрелы… Вуковар завален горами черепицы и кирпичного крошева… Горят дома в Окучанах… Официальный Будапешт заявляет, что утверждения о тайной переброске вооружения из Венгрии в Хорватию – клевента. .. Американские политики в эскалации воинских столкновений обвиняют Сербию… Хорват Стеян Месич, теперешний председатель правительства Югославии, утверждает, что в октябре Югославия прекратит существование как федерация… Хорваты взяли в плен сербского генерала… Но неизвестно, где его скрывают… Нет сведений и о том, где находятся два похищенных русских журналиста… Вообще не известно, живы ли они ещё.

Похоже, в этой стране сейчас никто не знает, что может случиться через день, через час.

– Понятно лишь одно, – говорит Ванька, – мы не в праве оставить сербов, которые испокон века живут в Хорватии, что бы о том ни заявляли из Вашингтона. Мы не можем их оставить, если даже Россия и впредь будет на наши просьбы отвечать общими миротворческими фразами.

– Ванька, – говорю ему, – это не Россия. Это те, кто и в России не любит Россию. Ты от них ожидаешь невозможного. Это те, что считают, что давно решили все национальные проблемы. У них такое мышление – «новое». А у нас с тобой – всё ещё «старое». Мы с тобой – листва с двух древних деревьев, а они считают, что все деревья посажены в 1917 году, и что все листья на них совершенно одинаковы.

Жена подозвала Ваньку к телефонной трубке… Он поговорил минуты три, а потом и сам начал звонить – по одному, по другому номеру, разыскивая кого-то.

– Что-то случилось?

– Да так, – хмуро ухмыльнулся Ванька. – Зовут в команду. До утра надо собрать двести резервистов.

Жена о чём-то тихо спросила его.

Его твёрдый ответ я расслышал:

– Сутра чу се вратити кучи.

«Куча» – по-русски дом.

«Литературная Россия»,

4 октября 1991 г.

РАДОЙКО И КОСАРА

Похоже, в Белграде я оказался первым литератором, прибывшим сюда из Москвы после известных августовских событий. Не мудрено, что то и дело приходилось слышать сострадательно-участливый вопрос:

– Ну как вы там пережили этот мятеж? Эту попытку переворота?

– Какой мятеж? Какой еще переворот? – удивлялся я. – У России за последние три века накопился достаточный опыт переворотов. Как правило, они осуществлялись самым малым числом людей, которым нечего было терять, и потому они почти всегда действовали успешно. А это? Очень уж странный «переворот». Как если бы однажды утром Брут со своими приятелями постучали в ворота виллы Юлия Цезаря и сказали бы они: «Послушай, Юлий, ты знаешь, что мы тебя страшно любим, хотим и дальше тебе верно служить и вовсе не намерены набрасываться на тебя с ножами в сенате, но умоляем: посиди-ка ты несколько дней под домашним арестом…»

По глазам моих собеседников я видел, что эта историческая параллель подтверждает правоту их собственных выводов о замысловатости как нашего «путча», так и бурного ему отпора.

Слышал я и восхищенные отзывы о Борисе Ельцине, в котором хотят видеть наконец-то народившегося настоящего русского вождя, имея в виду его высказывания по поводу межреспубликанских границ, которые в случае усугубления сепаратистских настроений в республиках необходимо пересмотреть в пользу России. Сербское население Югославии в поступке Ельцина разглядело как бы поддержку своего твердого намерения отстоять с оружием в руках права сербов, проживающих в Хорватии.

Но когда я заговорил о своем желании побывать в местах боёв, мои друзья возмущенно замахали руками:

– Перестань, это невозможно, особенно после того, как пропали два русских журналиста.

Невозможно так невозможно. Не настолько же я тщеславен, чтобы описывать потом, как бегал, согнувшись в три погибели, под пулями и как давали мне подержать в руках «Калашников». Тем более, что нарваться на неприятность можно среди бела дня и в мирном Белграде. Недавно был взрыв в здешнем ресторане «Русский царь», потом еще в одном, в «Ораче», потом в двух или трех кафанах. Сербия, как и Хорватия, недостаточно велика, чтобы у нее были настоящие тылы, в точном военном смысле последнего термина. Война слишком хорошо видна сегодня из любого сербского села.

Вот и отвезли меня в обычное сербское село (куда я, кстати, давно и безнадежно стремился попасть). Так и завязалось знакомство со старым Радойко, его женой Косарой и их небольшим семейством, детьми и внуками.

Семидесятилетний Радойко встретил нас у каменной стены коровника, в котором только что возился с народившимся ночью бычком. Затем от кухни подошла невысокая грузная Косара. А за ней появилась и Гордана – молодая хозяйка, жена Милосава, единственного сына Радойко и Косары, который с утра уехал с сыном и дочерью на тракторе собирать сливу в их плодовом саду («вочняк», он же «шливняк») за два километра от дома.

С этих секунд встречи у кирпичных ворот сельской усадьбы потекли для меня какие-то непередаваемо блаженные и одновременно тревожные часы и дни. Словно гостил в раю, где благоухают розы и чернобривцы, где синей кисеей переспелых слив застелена земля, где пегий теленок доверчивыми розовыми губами целует тебе руку, где старый петух-хрипун перед рассветом дерет глотку, как делал это и семь тысяч лет тому назад, находясь на службе у Адама и Евы. Но гостил я в раю, где всякий день и час заявляла о себе война.

Хозяева поместили меня в самой большой комнате (прямо зала!) нового дома, в котором живут молодые. И почти тут же позвали в прохладную столовую, чтобы угостить, как принято при встрече, стаканом холодной воды и ложечкой варенья. И тут же предложили с дороги чашку горького кофе и рюмку домашней сливовицы, чище и вкуснее которой ничего не бывает. И уже был включен телевизор, и почти тут же, после нескольких рекламных сюжетов, камера выхватила из мирного пейзажа горящий сельский дом с красночерепичной продырявленной кровлей.

Радойко кашлянул, а Косара вздохнула глубоко и покачала головой, как, наверное, совершенно похоже на нее делают все старые крестьянки во всех землях. И запричитала почти про себя: «Бога ми…»

Впрочем, Косара почти тут же и ушла – в старый дом, готовить обед. Прихватив под мышку несколько увесистых белградских газет, встал из-за стола и Радойко. Взял он с собой и маленький транзистор, для которого из города привезены новые батарейки. Ему нужно перегнать овец с приусадебной луговинки метров за триста от дома, где овцы щиплют не только траву, но и листья акации.

После обеда Гордана села за руль и повезла нас на «Ладе» к сливовому саду. К сожалению, жаловалась она по дороге, тридцать земельных наделов («парцелл») которыми владеет их семья, лежат врассыпную по окрестностям села, а это лишняя трата времени и горючего, когда они собирают урожай или вывозят на поля удобрение.

Что же за наделы?

В каждом не меньше гектара. Кроме пшеницы и кукурузы, они выращивают на продажу в город и для своих нужд виноград, сливу, помидоры, сладкий перец, фасоль, картофель, капусту, арбузы и дыни, груши, яблоки, купину (наша ежевика). Есть у них и свое клеверище, и сенокосные луга. Про овечьи выгоны уже говорилось.

А вот и знаменитый сербский «шливняк» – ровные ряды деревьев, черная земля под которыми щедро, как на картинах импрессионистов, голубеет осыпавшимися плодами. «Шливняк» воспет в десятках песен, старых и новых, а слива – не только символ крестьянского благополучия, но и одна из важных статей семейного и государственного дохода.

В пестрой тени деревьев Милосав грузил на тракторную тележку разноцветные пластмассовые ящики, доверху заполненные плодами, а Драган и Светлана, стоя на лесенках, общипывали верхние ветви, до которых с земли не дотянуться. Нашлась и для меня пустая тара. Они работают в этой парцелле уже несколько дней, и еще столько же понадобится, чтобы снять урожай со всех деревьев. Каждый вечер Милосав везет полную тележку к центру села, где трактора выстраиваются в очередь к весам, и тут же ящики загружаются в рефрижератор, прибывший из Белграда.

Вот и на исходе жаркий сентябрьский день. Повеяло прохладой из оврагов, бальзамическим настоем луговых трав. Молодой месяц серебрится над селом. Первые цикады пробуют голоса, первые звезды жмурятся, как угли в печи.

Мы сидим с Радойко на открытой веранде старого дома. Гордана ушла доить коров. Косара хлопочет на кухне и снова причитает: «Бога ми…» Это – по поводу Драгана и Светланы. Вот ведь, опять с приятелями и подружками улизнули из дому, даже не поужинав, и теперь объявятся только под утро. А Драгана через месяц надо в армию провожать. Сидел бы дома, со своими, хоть бы нагляделись на него вволю… Э-э, война, война! Политики ссорятся, а ты за все отвечай. При всякой войне с тебя будут драть три шкуры.

– Почему будут? И теперь дерут, – уточняет немногословный Радойко. – Килограмм пшеницы покупают у нас за три динара, а литр бензина продают – за тридцать.

Он говорит это без всякого возмущения, только коротко остриженную седую голову упрямо наклоняет вперед. За семьдесят лет уже привык кормить целую ораву неизвестного ему городского народа почти бесплатно… А кукуруза та же: всего пять динаров за килограмм.

– А молоко? – вздыхает Косара. – Мы сдаем за пять динаров литр, а в городе тот же литр стоит – восемьдесят. За один литр солярки для трактора отдай пять литров молока. Ну что это?

– Так и у нас, – говорю, – в России. Только бензин еще не вздорожал. А в остальном – так и у нас…

И вдруг спазма сжимает мне горло:

– Нет, я не то сказал. У нас крестьянин живет совсем не так, как вы… Можете мне не поверить, но вы, сравнительно с русским крестьянином, живете как в раю. Я вижу: вы – не самые богатые. У вас всего три коровы, бычок, две свиноматки, десяток поросят, овцы, куры и один небольшой трактор. А в деревне, где сейчас моя жена с внучкой (за двести километров от Москвы), на шестьдесят крестьянских дворов нет ни одной коровы! Ни одной овцы. Нет, вру, одна корова нынче летом появилась – на шестьдесят домов. И мы все лето молоко возим в деревню из Москвы. И мясо, и хлеб, и масло, и крупы, потому что и деревне нет магазина… Ваше село – живое, а наше почти при смерти. Тридцать наделов земли! Да мне никто не поверит! У нас – только приусадебный участок, двадцать – тридцать соток.

– Зашто? – удивляется Радойко и моргает покрасневшими веками.

– Я не знаю, Радойко, за что. Но только вы должны знать, что в России была третья мировая война, тихая, никому не известная. Война против села. И если наши правители не отдадут наконец землю старым крестьянам и их детям, живущим в городах, и всем, кто хочет на земле честно трудиться, а не продавать ее за доллары всяким жуликам, то Россия через два-три года оживет. А если не отдадут, то мы долго не выдержим. Или возьмем землю сами – с оружием в руках, или погибнем.

– Но как будут работать на земле люди, если они уже все забыли? – недоумевает старик.

– Ничего, вспомнят. Научатся. Голод заставит, все вспомнят. Природа научит. Старики научат. К вам приедут, научите.

Мне кажется, Косара тоже почти все разобрала в моем сербско-русском описании. Она замерла на лавке, в недоумении разводит руками:

– А мы почти ничего не покупаем в магазине из еды: говядина, свинина, баранина, куры, молоко, каймак, брынза, овощи, мука пшеничная, мука кукурузная – все свое. И хлеб я только свой пеку.

– Так раньше было и у нас. И так должно быть.

– Да, – говорит Радойко. – Везде люди хотят работать на земле. И везде им мешают. И когда война, и когда нет войны.

Я знаю: он старый солдат. Во время войны был четником, хотя не любит распространяться об этом.

– Один раз я видел генерала Дражу Михайловича, – говорит старик. – Но издали. Он производил осмотр нашего отряда.

– Радойко, ну какой ты четник! – беспокоится Косара. – Ты в милиции служил.

– А как по-русски будет «врабац»? – вдруг спрашивает Радойко.

– Так и будет: воробей.

– А петео?

– Так и будет: петух, петел. Мы ведь славяне, и все у нас похоже: гавран – ворон, кукавица – кукушка, дивий вепр – кабан, зец – заяц, домачий зец – кролик, грлица – горлица, зной – пот…

– Точно. Все похоже. Косара, – просит он жену, – принеси нам вина. Да попием мало.

Так прошла почти полная неделя. Днем я уезжал работать в музей, за десять километров от села. А вечерами обязательно смотрели телевизионный «Дневник» или Радойко включал свой транзистор и слушали вести оттуда, где с оружием в руках добывают право жить на своей земле.

– Жалко, что вы не останетесь до 27 октября, – сказал мне однажды Драган, почти по-русски, потому что и он учил наш язык в школе. – Будут мои проводы в армию. Соберутся человек четыреста. Мы поставим большой шатер перед домом. Ну ничего, я пришлю вам кассету. У нас теперь принято снимать проводы видеокамерой.

– Спасибо, милый Драган, – ответил я. – Но ты мне еще пришли фотографию, когда вернешься домой после службы. И пусть на той фотографии будете и вы со Светланой, и твои отец и мать, и Радойко, и Косара.

Село Горнья Трнава

Литературная Россия. 11.10.91

АНДРЕЙ

– А знаешь ли ты, фигура, в какой гостинице живёшь? – спрашивает Андрей по телефону.

– «Топлице». Это совсем рядом с университетом. На улице 7 июля…

– Так вот, улица твоя раньше называлась Краля Петра. А гостиница – «Хотел «Роял». И когда в Белграде был Конгресс писателей и журналистов русского зарубежья, в двадцать восьмом году, то в этом самом «Рояле» жили Мережковский и Гиппиус. А также, думаю, Борис Зайцев, Куприн, Шмелёв, Немирович-Данченко… Ну что, пойдём на кладбище?

Через полчаса мы встречаемся с ним под сводами собора Святого евангелиста Марка.

– Вот здесь теперь упокоился наш патриарх Герман, – шепчет Андрей, кивком показывая на беломраморное надгробие у северной стены, усыпанное свежими цветами. Он покупает несколько восковых свечей и уже на улице заканчивает рассказ о недавно почившем патриархе Германе, который очень был всегда добр к русским, живущим в Сербии, в Белграде, за что был ими любим и почитаем… – Сейчас пишу о нём воспоминания и, как будут готовы, перешлю вам. Может, опубликуете в России… А вот здесь и наш папа лежит, отец Виталий Тарасьев.

Ново Гробле: памятник двум миллионам русских воинов, погибших в первую мировую войну (фото с сайта www.moselprof.ru)

Мы стоим теперь у ограды маленькой русской церкви. Она почти прижалась к алтарю громадного сербского собора, и это трогательное соседство воспринимается как покровительство святосавской Церкви русским православным изгнанникам двадцатого века, которые вторую свою родину обрели в югославской земле.

– А хочешь, мы пройдём пешком до кладбища, и я покажу тебе дом, где вырос?

Знаю, Андрею трудно помногу ходить пешком – больная нога беспокоит. Но и вижу: седовласый белградский профессор, словно ребенок, радуется возможности показать свой любимый город. Это ведь тот самый пеший маршрут, по которому его родители каждое утро ходили от дома до церкви и обратно.

Он то и дело останавливается. Вот тут жил его школьный приятель. А вот сюда в сорок первом угодила бомба. А вот чудом уцелевший старый белградский дворик, под стать старомосковским, с деревьями и деревянными сараюшками. А здесь – эх, жалость! – застройщики снесли уже целый квартал. Их все меньше, старых белградских домоз, трёх-, пятиэтажных, с потемневшими от угольного чада стенами, — свидетелей немецких и американских бомбардировок («Представляешь себе, в 44-м союзнички бомбили нас прямо на Пасху, в светлое Христово Воскресение… до сих пор это не укладывается в голове. А Загреб, где сидело усташское фашистское правительство, они не бомбили ни разу…»).

– Профессоре, како сте? – кто-то радостно окликает Андрея на перекрёстке, и они троекратно целуются. Я уже не удивляюсь тому, что его тут знают, кажется, все. И даже не очень удивился, когда в Горнем Милановце одна сотрудника издательства, которую похвалил за отличное русское произношение, сказала: «А у нас преподаватель русского в университете был чудесный». – «Уж не Андрей ли Тарасьев?» – «Тарасьев! А вы его знаете?» – «Ну как же, мой кум». – А вот здесь, куме, мы все и жили, – Андрей показывает на угловой дом.

По дощатому шаткому настилу, перекинутому через свежую водопроводную траншею, пробираемся к открытой двери подъезда. Сквозь окно лестничной клетки на площадку первого этажа падает мягкий дымчатый свет – и в нём уже неразличимы милые Андрею тени – отца, матери, деда, белогвардейского генерала, которому после войны суждено было вернуться в Россию, но под конвоем, и умереть в мордовском лагере («Дед» – так и назвал Андрей свои воспоминания о генерале Борисе Ниловиче Литвинове-Массальском; московский журнал «Слово» собирается опубликовать их в одном из ближайших номеров).

– Дедушка был стар, немощен, с больным сердцем, и русские солдаты и офицеры, что у нас жили, когда освободили Белград, его просто обожали. А все ж таки и он попал под модную тогда статью: «за сотрудничество с гитлеровским режимом». И мы почти сорок лет не знали, где умер, когда…

– А вот сюда я за молочком бегал, – показывает на большой, чуть не на целый квартал дом. – Тут немцы молочко выдавали для детишек. Вот тебе и сотрудничество с гитлеровским режимом.

И коротко, легко смеётся. Удивительная душа у Андрея, не устаю ею любоваться. Вот образец веселого православного человека, может быть, из времён грядущих к нам забежавшего. Причин для скорби, угнетенности, грусти у него, поверьте, не меньше, чем у любого из нас. Но он неистощимо выплескивает из себя радость и даже к кладбищу, стирая со лба градины пота, поспешает в это погожее сентябрьское утро радостен и бодр. В Белградском университете, на кафедре славистики, он обучает сербских студентов русскому языку, а приезжих русских –сербскому. Русское и сербское начало сплавились в его душе в цельный слиток — попробуй отделить одно от другого, ничего не получится!

Так же, как на знаменитом Новом Гробле (аналог нашего Новодевичьего кладбища) невозможно разграничить землю между сербскими и русскими памятниками. Мы идём по Аллее Великанов, Андрей показывает памятники Николе Пашичу, легендарному воеводе Живоину Мишичу. Но тут же, рядом с могилой Мишича, скромный крест над беломраморным надгробьем, на котором – ни фамилии, ни дат рождения и смерти, а только одно имя: «МИХАИЛЪ».

Могила генерала Михаила Алексеева (Фото с сайта www.moselprof.ru)

– Так завещал похоронить себя генерал Михаил Алексеев.

И снова – имена великих сербов: в тени старых деревьев спит поэт-романтик Джура Якшич; не нашёл бы я без Андрея и могилу знаменитого драматурга Бранислава Нушича, и последнее пристанище поэта Бранко Мильковича, который, уйдя из жизни в неполные двадцать семь лет, яркой кометой прочертил небо современной сербской поэзии.

Но, увы, и кладбищенский покой не оберегает великие имена от диктата государственной помпезности. Официальным холодком повеяло на нас от геометрически правильных общих захоронений послевоенного времени. Не думаю, что таким образом точно исполнялась последняя воля классиков сербской литературы сего века Милоша Црнянского, Васко Попа, нобелевца Иво Андрича, Бранко Чопича (прах двух последних лежит под идеально отполированными гранитными полуовалами, а рядом, на той же линии, – ещё несколько полуовалов, пока без надписей, в ожидании новых имён).

…А вот и крылатый ангел, стерегущий останки русских воинов, что погибли на фронтах Первой Мировой войны, в том числе и тут, на Балканах, погибли, когда сражались, плечом к плечу с братьями-сербами в окопах Салоникского фронта. И радостно было нам увидеть у входа в памятник-часовню венок из свежих ещё цветов, возложенный от имени нашего посольства в Белграде. Меняются времена. Раньше-то советские дипломаты стороной обходили «белоэмигрантский» обелиск, на котором начертано имя императора Николая II.

Неутомимый Андрей подводит к стенам Иверской часовни. Она построена тут русскими людьми ещё в 1931 году, и за её алтарём начинаются ряды с могилами тех, кого буря унесла из пределов России после революции… Офицеры, генералы, священники, учёные, педагоги, врачи, артисты, их жены, дети. Иные женились на сербках, иные вышли замуж за сербов. Потому и здесь, на собственно «русском кладбище», нередко читаешь сербские имена.

Вот где я пожалел, что не обзавелся диктофоном, а всё ещё по старинке пытаюсь обходиться одним блокнотом. Я совершенно не поспевал за Андреем, потому что почти каждый памятник для него – это целая главка из воспоминаний о жизни русского Белграда. Более того, слушая сейчас Андрея, я догадывался с грустью, что и сам он не поспевает эти свои рассказы заносить на бумагу, и вряд ли когда с достаточной полнотой поспеет.

– Прости, Андрей, – взмолился я, наконец, – но устал. Всё уже плывёт перед глазами. Больше не могу записывать…

– Ах, ты, фигура! – улыбнулся он. – А мы как раз теперь и отдохнём. Мы как раз и пришли… Вот мама моя лежит. Сейчас две свечечки зажжём. Настоящие, из воска. И цветы положим.

На простом, без фотографии, кресте значилось только: «Людмила Тарасьева». И если прочитает кто посторонний, откуда он догадается, что тут лежит жена священника и мать священника, дочь репрессированного генерала. Поймёт лишь по имени, что лежит русская.

– А знаешь, русские имена у сербов очень распространены, – говорит Андрей. – Есть Татьяны, Надежды, Светланы, да много, много…

Не знаю, кем он всё-таки себя больше чувствует – русским, сербом? Или представителем того будущего Всеславянства, которое когда-нибудь непременно осуществится на земле, как бы ни противоречили этой надежде нынешние кровавые распри внутри славянского мира.

Я тут недавно – говорю Андрею,– одному своему приятелю-сербу, пересказал малоизвестное пока пророчество Нострадамуса, касающееся славян. Так вот, Нострадамус говорит, что к 2010 году в мире возродится идея всеславянского единства. И что идея эта возобладает не только у восточных славян – русских, украинцев, белорусов, но и охватит все славянские страны. В том числе и часть Польши…

При последнем уточнении Андрей не удержался, хохотнул.

И что это новое объединение народов не только будет процветать в течение большого космического цикла, но и окажет преображающее воздействие на всё человечество… Так, гляжу, на следующий день приятель мой уже листает толстый том Нострадамуса, отыскивает то пророчество… Оно, конечно, Нострадамус для нас – не самый большой пророк, тем более что идею Всеславянства первыми обнародовали задолго до него наши святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – самим фактом создания всеславянского письменного языка. И всё же, всё же, хорош и Нострадамус.

Гляжу, мой Андрей взгрустнул. Православная душа не очень-то поддаётся на обещания грядущего счастья народов, исходят ли они от Маркса или Нострадамуса. И не очень она поддаётся на обещания первенства, политического или какого угодно ещё, только для своего народа, своего языка. «В доме Отца Моего обителей много».

С кладбища возвращались мы в город живых умиротворённые, как после бани духовной.

А на другой день, когда в советской «амбасаде» беседовал с нашим послом в Югославии Вадимом Петровичем Логиновым, зашёл и тут разговор о «русском кладбище».

– Конечно, в Белграде нынче, – заметил он, – никто это кладбище не знает лучше, чем Тарасьевы, отец Василий и Андрей. И без их помощи издание «Некрополя» не вытянуть. И без помощи двух Обществ дружбы – сербско-русского и русско-сербского. А мы, пока тут живём и работаем, всегда поможем. А то и подскажем что-нибудь – не только касательно Белграда.

В тот вечер, возвращаясь пешком в гостиницу, я проходил мимо безмолвного пока здания филологического факультета и, как всегда, поднял глаза на угловые окна на первом этаже. За стёклами было темно. Там — рабочий кабинет Андрея, где он весело и необидно отчитывает своих студентов и студенток, аспирантов и аспиранток, а также умудряется почти каждый день принимать неожиданных гостей из России, потому что его старые русские друзья всех направляют именно к нему. Я до сих пор храню набросанный от руки план-чертёж центра Белграда, которым в канун первого путешествия снабдил меня академик Никита Ильич Толстой. И на том рисунке значится: «Студентски трг, 3. Филолошки факултет. Андрей Тарасьев».

Когда пришёл по адресу, передо мной оказался полноватый, седогривый и седобородый человек с чуть вытаращенными, необыкновенно живыми глазами.

– Так мы же с вами… так мы же с тобой знакомы! Так мы же – кумовья!

И рассмеялись оба, и обнялись, вспомнив, что точно, несколько лет назад в одном московском доме тайно участвовали в крестинах русского младенца: я приглашал священника, Андрей был крестным. И для тайности, конечно, не обменялись тогда ни телефонами, ни адресами.

– Здравствуй, куме! Тайное стало явным.

Литературная Россия

18 октября 1991 г.

АНДРЕЙ

(Продолжение)

И вот мы сидим с ним в моём гостиничном номере. Но уже не в «Топлице», откуда он меня вытащил однажды для первого знакомства с русским Белградом. А в «Славии», на улице Святого Саввы. И на дворе – не 1992 год, а – шуточное ли дело! – 2015-й.

Накануне, перед вылетом из Москвы я отправил ему по Интернету самое краткое письмо с названием отеля, в котором мне обещали зарезервировать номер. На всякий случай, записал в блокнотик, рядом с ещё несколькими белградскими телефонами, и его домашний номер. Потому что надежда на услугу Интернета была невелика: на два или три моих письма, отправленные ему в течение последнего года, Андрей не отвечал. Поменял электронный адрес? Не в ладах уже со слишком хрупкой для таких, как мы, персон техникой? Или часто болеет? Или обижен тем, что я до сих пор не отправил ему, кстати, в надежде на более скорую встречу, свою последнюю книгу? Что зря догадки строить? В нашем-то возрасте у кого не происходит неизбежное сужение круга самых насущных житейских общений?

Прибыв заполночь из белградского аэропорта в «Славию», я, к огорчению своему вдруг обнаружил, что блокнотик-то этот свой с избранными телефонами так впопыхах и оставил по рассеянности, – может быть, совсем рядом с упакованными для поездки вещами.

Но каким же лёгким оказалось пробуждение, когда утром, в первую же его минуту услышал из телефонной трубки:

– Эй, куманё-ок!.. Что же эта твоя «Славия» всё занята да занята? Уже полчаса не могу пробиться… Ну, здраво, кумэ!

… За большим зашторенным и плотно замкнутым окном – сухой жар июльского вечера. До чего же раскаляется Белград к середине лета! Утром, когда условились о встрече, Андрей пошутил, что приехать сможет «только на ночь глядя», часам к девяти. Знакомый врач-кардиолог категорически запрещает ему устраивать дневные вылазки в город.

И вот, в первые же минуты встречи мы наскоро и небрежно, чтобы не слишком задерживаться на неизбежной теме, хвастаемся своими хворями.

– Зато у меня тут будешь блаженствовать. Кондиционер трудится круглые сутки. Да так бесшумно, что даже не соображу, где находится… Или, если хочешь, поднимемся на крышу, там кафе, ветерок с Дуная, закажу чего-нибудь жаропонижающего…