50 лет тому назад, 27 июня 1961 года в деревне Шаблово (Кологривский район Костромской области) скончался в нищете и неизвестности большой русский художник Ефим Васильевич Честняков. О фантастическом взлёте его посмертной славы красноречивее всего сказал бы перечень выставок (см. «Википедия»). Начиная с середины 1970-х в стране ни года не обходилось без одной, а то и двух-трёх персональных выставок «художника сказочных чудес». Кострома, Москва, Ленинград, снова Кострома, снова Москва, Ярославль, Вологда, Куйбышев, Горький, Петрозаводск, ещё и ещё Москва… И заграница: Париж, Флоренция, Гавр, Турин… Но после 1987-го Честняков снова фатально изчезает из поля зрения – и у себя на родине, и за границей. Натешились «русским примитивом», «пейзанской экзотикой»? Вообще «всем русским»? Похоже, так и есть.

Е.В.Честняков. Фотография

Фимкина тальяночка

От проулка до нужной нам избушки ступаем по едва различимой в снегу тропе.

– Замело Варварин небоскрёб…

Это Галина Александровна ворчит, согласившаяся сопровождать нас в сегодняшней поездке. Идучи по такой вот слепой тропе, того и гляди оступишься, ухнешь по пояс в сугроб. Ладно ещё, помогают нам не сбиться вешки – утыканные справа и слева березовые – видать, от банных веничков,– ветки с тёмной усохшей листвой.

Но когда, наконец, добрались до избушки, обнаружилось: а дверь-то – под замком!

Галина Александровна отправилась по соседям. Уж не хворает ли престарелая бабушка Варя? Не увезли ли её родственники на зиму в город? Но кто же тогда вешки понатыкал вдоль тропы? Кто расчистил лопатой доски, настеленные под дверью?

Однако вон они – шествуют медленно под уклон. Бабушка Варя маленько-меленькая, согбенная, с палочкой в руке. В глазах – рассеянный незабудковый цвет, и непрестанный лепет льётся с обескровленных губ:

– Ах вы, ангелы мои Господни, сыночки мои желанныи, заходите вы ко мне, погрийтеся, и ты, дивонька, заходи, вот сюда, по ступинечкам, да не ушибитеся… ах вы, радостные мои, всё я вам расскажу, всё покажу, светы мои ясныи, гостеньки добрые, чем же вас угощать-то буду?

Словно не сами входим, а влечет нас вперёд журчащий ручеёк бабушкиной речи. А вошли – как тут было не остолбенеть: посреди зимы вдруг оказались мы в майском расцветшем саду.

Немало, кажется, видел я всяких крестьянских жилищ – и ладно-просторных, со стенами, добела надраенными песком, и убого-запущенных, но такая вот светлица попалась впервые. Все стены и простенки, углы и закутки, иконки и фотографии, оконные рамы и дверные косяки,– всё-всё облеплено гирляндами бумажных цветов, белых, алых, синих и зеленых и вырезанных из фольги, равномерно поблекших, чуть тронутых полупрозрачной, будто сквозь тончайшие сита просеянной пылью. Словно жила тут когда-то сказочная девушка – да и теперь не живет ли? – но, прикинувшись старушкой, обмахнула весь свой сад серебристой пылкой.

– Проходи на табуреточку, сын мой желанной,– лепечет бабка, а сама снует на кухоньку и обратно, ещё вносит табуретки, ручками то разведет, то сложит их в ладошки. – Сядь и ты, ангел, чем же я вас потчевать буду?.. Кипяточку ли взогреть, сварить ли картошек?..

– Что вы, бабушка, не хлопочите, мы сыты, в Кологриве завтракали. А вот вы бы нам про Ефима Васильевича рассказали…

– Про Фимку-то, про Васильича? – и замирает посреди светелки и кажет в низкий потолок кривеньким своим перстом.– Фимко был про-рок.– И, будто вслушавшись в смысл своих слов, подтверждает: – Да, светы мои, так-то!

Снова зашелестела валенками по накренённому полу, оглянулась быстренько на шёпот Галины Александровны, которая как раз собралась пояснить нам:

– Ну, запророчила Варенька… Тут у них много легенд гуляет, чего не наговорят от восторгу-то.

– Да, желанныи мои, – продолжает бабка, будто не слыша ее, – какой он был у нас красивой, какой славной, Фимко-то! Святой, неотменно святой… А вот они, его картинки-ти – на стени.

И точно, в межоконье висят два акварельных портрета в цветочном уборе: на одном – сама, молоденькая ещё, Варвара Александровна, на другом, по всему видать, муж её покойный.

– Так Фимко и звал нас: Варя да Гаря. Гаврилу-то мово Васильича Гарей кликал.

В выставочных залах Москвы, затем в фондах Костромского и Кологривского художественных музеев я уже видел великое множество – несколько сотен – подобных этим по манере исполнения акварельных портретов. Ошибиться невозможно: рука одного и того же человека. Но тут, в старой избе, в привядшем майском саду бабки Варвары, в безыскусном соседстве с простенькими образами и выцветшими фотографиями, портретики эти лучатся особой теплотой, тут они у себя дома, в родственной близости к привычным вещам и предметам крестьянского жила.

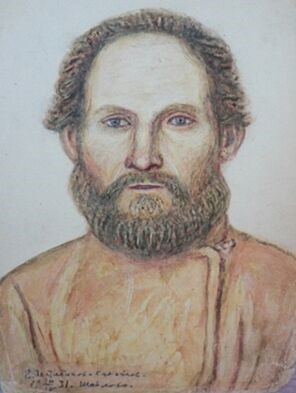

Е.Честняков. Потрет крестьянина

– А говорят, бабушка, вы и гармошку храните, что вам Ефим Васильевич подарил?

– Тальянку-ту?.. Да вот я вам на ней и поиграю.

Она извлекает из подстолья гармонийку с деревянными клавишами и кнопками, увешанную атласными лентами – лендями, по-здешнему. Тальянка как-то поскрипывает, почихивает, пофыркивает под бабкиными пальцами, будто хворое существо, недовольное тем, что его насильно растормошили. Но всё-таки звуки один за другим начинают проталкиваться, продираться сквозь эти шумы, всхлипы и скрипы. Бабка Варя робко пробует растрескавшийся свой голосок, распевается:

Я на Фимкину тальяночку

Навешаю лендей,

Чтобы Фимкина тальяночка

Играла веселей.

Даже румянец слегка осквозил её изжелта-бледные щёки.

– А вот я ещё вам запою:

Ты приди ко мне, Ефимко,

На одну минуточку.

Приколю тебе на грудь

Цветочек-незабудочку

Двадцать лет уже, как человек, о котором поёт, не проходит через их деревню, двадцать лет, как не гостит у неё, а всё он для неё живой, близкий, любый её сердцу.

Я сегодня во сне видела

Тя, Фимко дорогой.

Погляжу – стоишь с улыбочкой

У коечки моёй.

Портрет девушки

И что это за любовь такая, пренебрегающая неумолимым законом смертного забвения? Двадцать лет, как нет его в живых, а разговор их всё продолжается:

Милый Фимко мне наказывал

Не плакать, не реветь.

Я на слово отвечала:

Милый Фимко, не стерпеть…

Последнюю частушку заканчивает она даже с каким-то лихим надрывом, с озорным подмигом: хотите, мол, и вы со мной заревите, хотите, посмейтесь над слабостью старушкиной, над любовью-жалобой. А успокоившись немного, и тетрадку нам показала, в которую вписаны ею частушки собственного сочинения. На последней странице крупными фиолетовыми каракулями выведено:

1979 1979

С Новым годом с новым счастьем

поздравляю Фимко Вас Варвара Александровна Кудрявцева.

В. Кудрявцева

Она верит, что её «Фимко» жив, что он счастлив, что до его слуха доносится музыка старой тальяночки, что он сквозь великие пространства внимает её чувствам, пропетым вслух или доверенным бумаге, и неизменно любит ответной любовью свою Варю, с которой когда-то были дружны как родные брат и сестра.

– Чем же я угощу-то вас, светы мои, ангелочки ласковыи? – снова забеспокоилась хозяйка. – И пирожков-то я сегодня не пекла. Вот разве возьмёте воды от Фимова ключика… Я налью в бутылочки, вода целебна, святая…

Пока бабушка Варя ходит за водой и посудой, переписываю частушки из её тетрадки, листаю свой блокнот и, найдя нужную страницу, читаю вслух строки самого Честнякова, поясняющие это непривычно звучащее на слух новичка имя – Фимко:

Имя дали мне не ново –

«Евфимей» – греческое слово.

По-русски значит – добродушный…

Имя среднее – Ефим,

Выше среднего – Ефимка,

А Ефимки выше – Фим,

Еще выше Фима – Фимко.

Фим с прибавкой славной – ко,

Фим-ко – вовсе высоко.

Афиша

Портретный свод

Январский день короток, а нам надо ещё до Илешева доехать, чтобы навестить могилу художника, и в деревню его родную, в Шаблово попасть. И хотя самых разнообразных впечатлений – по преимуществу грустных – было в тот день довольно, – ну, во-первых, на илешевском кладбище мы, несмотря на старания Галины Александровны, племянницы Честнякова, заблудились и наползались досыта по сугробам, прежде чем выбрести к нужной оградке, откопать в снегу перекладину с надписью, приколоченную ниже перекрестья, почти у земли. Затем, на обратном уже пути, когда от накатанного зимника шли – опять же на ощупь, вдоль вешек – к сиротливо темнеющему на краю поля Шаблову, спутники мои предложили свернуть по тропе к высокому берегу Унжи, откуда любил художник озирать хвойные ярусы заунженских лесов, их суровую, даже угрюмовато-сумеречную громадную полудугу. Заодно мы и в овраг спустились приречный, попили воды из «Ефимова ключа», как зовут его здешние жители в память о своем односельчанине. Наконец, и в самом Шаблове побывали – возле двух великанов-тополей, насупленно стерегущих место, где стояли его изба и овин с «шалашкой», а теперь ничего не стоит. Заглянули напоследок и к старикам Лебедевым, у которых хранится его «халат» – что-то вроде плаща-пыльника, самодельно скроенного и сшитого из поскони; эту старенькую, но чистую одежду хозяева предлагают надеть всякому желающему, «ведь она здоровье даёт, коли наденешь»… Словом, повторяю, хотя разнообразных впечатлений в тот день было довольно, а все же коротенькое утреннее гостеванье в избе «Вари и Гари» я и теперь, по прошествии многих лет, вспоминаю с особым каким-то чувством.

Почему? Не знаю, как объяснить кратко. Никак, пожалуй, не получится кратко.

Ласковой ли своей и доверчивой речью она заворожила нас в шелесте бумажного сада? Тем ли покорила, что незабудково лучились её голубые глаза, когда под всхлипы тальянки собеседовала со своим дорогим приятелем? Как же захотелось мне тогда погладить эту головку, повязанную старым пуховым платком (в избе-то не топлено было), прижать её к себе, прошептать: ах ты, старушенька нежная, и откуда в тебе радости столько? Неужели такие, как ты, ещё бывают на белом свете? Или ты и впрямь из какой-нибудь честняковской сказки к нам пожаловала?..

Да, она в те минуты пения подлинно собеседовала с ним: «Фимко дорогой» просил её «не плакать, не реветь», она же в ответ признавалась, что как ни старается, а всё-таки «не стерпеть». И нужно ли было нам у неё выспрашивать о смысле этих жалоб? Бывают разве судьбы незавиднее этой? Всю зиму одна в избе, в окружении волчьих сугробов, и сколько таких зим уже у неё за спиной! Разве иногда прогуляется вдоль вешек к такой же сиротствующей товарке… Жизнь отхлынула от этих выморочных мест за исхлестанные и погорелые леса, за искусственные моря.

Где-то там ворочаются мировые события, гигантские столбы пара восходят в чёрное небо над сияющими столицами, стены кинотеатров сотрясаются от воплей и скрежета межпланетных сражений, арлекины, паяцы, барды вопят что-то об арлекинах же, паяцах и бардах и вопят это, о себе и для себя начирканное, так истошно, чтоб уж непременно вся вселенная слышала; там вокзальное население в ожидании своих поездов читает по складам громадные электрические буквы рекламных новостей, и многие, восхитясь бесплатным чтивом, шепчут про себя клятву: «Этот город будет мой!»; между тем эскалаторы метрополитенов с погребальной монотонностью запихивают в подземные глотки людскую несметность и тут же выпихивают наверх параллельную ей несметность, но уже несколько более бледную; там воспитывается новая популяция цивилизованных – люди с приоткрытыми ртами, и любая пошлость, кинутая им в виде подачки с эстрады, вызывает у этих подопытных приступ идиотического смеха; там растут как на дрожжах новые науки, и ученые люди ежедневно разоблачают очередные секреты природы, чтобы облагодетельствовать наконец человечество, доведенное их коллегами-предшественниками до состояния, пограничного с паникой; там много чего ещё происходит, чего ни в сказке сказать, ни пером описать, там даже определен минимальный процент сельских обитателей, достаточных для окормления цивилизованного большинства… Этим ли ушам, затянувшимся жирком, поведает свою печаль старая костромская крестьянка, слушательница ночных вьюг и волчьих завываний?

Но разве не вправе и она, душа живая, рассчитывать на сочувствие, на сопереживание? Оттого и бодрится, надрывается тальяночка, так щемяще соединяющая в сиплых своих звучаниях веселье и надсаду, лучезарность и тоску, вопль и моление.

… И снова, поверх её головки, поглядывал я на акварельных «Варю и Гарю». И вставал в воображении в полный свой рост совсем иной Честняков, никому ещё в целом мире – кроме нескольких искусствоведов и музейных работников – не ведомый. Это был не тот «художник сказочных чудес», автор «фантастических» сюжетов на деревенские темы, имя которого через двадцать лет после его кончины вдруг стало известно не только у нас, но и в охочей до варварской экзотики Европе.

Это был иной Честняков – портретист, создатель громадного свода портретов своих земляков. Повторю, сотни, многие сотни изображений – лица костромских крестьян и крестьянок, стариков и детей, вдов военных лет и только что остриженных наголо призывников, инвалидов в линялых гимнастерках и мальчишек со значками ФЗУ, мужей с женами, женихов с невестами, матерей с детьми… Увы, из этого обширнейшего портретного свода на выставки попадала лишь ничтожная малость.

Почему всё же так выходило? Выставлялся в первую очередь отреставрированный, «спасённый» Честняков. А спасать реставраторам приходилось в первую очередь ранние произведения художника, большие многофигурные композиции, – то, что он писал маслом ещё до революции, в годы ученичества в Петербурге и Казани, в пору скитаний по городам и тоски по родной деревне. Те самые сказочно-фантастические сюжеты, которые восхитили Репина: «Это огонь, этого уже ничем не удержишь». Те самые крестьянские праздники, шествия, игрища, посиделки, встречи детворы со сказочными птицами, свадебные действа, карнавалы с участием ряженых музыкантов, которые открывали их автору двери в выставочные залы «Мира искусств», возможность поездки в Париж… Он тогда пренебрёг подобной возможностью. «О помещении в музей мне говорили (Репин, например), но я того не желаю. Считаю свои вещи не туда относящимися».

Художник стремился служить нищенствующей деревне, а не пресыщенному городу. «Искусство исключает зависть дворцам и палатам. Оно и в шалаше строит обители грёз, в них и живёт». Это не была поза обиженного и обделенного. Честняков не мог не оценить по достоинству громадных накоплений цивилизации в области технических, материальных усовершенствований. Но не мог не подивиться и вопиющей социальной несправедливости, потому что «город с его культурой во всём превосходстве над деревней». Что дальше? Будет ли город и впредь обескровливать землю, откачивать в свои промышленные загоны самую здоровую силу крестьянства, ненасытно и задарма пожирать лучшие плоды многовековой сельской культуры? Или возможно преображение деревни, новый всход её нравственных сил, опирающихся и на полезные накопления цивилизации?

Вот тогда и запало ему, Честнякову, в душу великое томление о лучших днях для родного засугробья. «Я родился и вырос в деревне, то потому и для деревни, – и не хотелось бы работать поставником для городских музеев и театров». Он желал, чтобы картины, которым сулилась парижская слава, висели в костромских избах, а театральные действа и фестивали разыгрывались посреди шабловской улицы. Он понимал, пожалуй, что не совершит переворота, но, может быть, своею мечтою подаст пример.

Покидая в 1914 году Петербург, он увозил домой свои сказочные сюжеты, самодельные глиняные игрушки, свистульки, свирели и всё то, что на скудные гонорары удалось закупить для многолетних, как надеялся, трудов: холсты, масляные краски, акварель, бумагу, даже фотографический аппарат с запасом химических реактивов.

Но тут как раз подошли уже по-настоящему трудные годы: первая мировая, потом революция, потом гражданская, голод и холод, коллективизация; тогда-то зависли над деревней черные прозвища «кулак», «подкулачник», и новое гражданское размежевание отозвалось в каждой избе – где ликованием, где болью.

А он, сын безденежных крестьян, к тем годам совсем уже обнищал. «Живем – аржанина да картофель. Ни сахару, ни пшена, ни пшеничной муки – давно, давно уже так… Мануфактуры четверть даже не покупывал уже лет 15, с тех пор как началась война…»

Но зато – нет худа без добра! – он, кажется, постиг древнейшее из искусств – довольствоваться самым необходимым, теперь мог и с ближними поделиться опытом: «Горох с оржаным хлебом дружатся. Это варево и горячее и холодное лучше, здоровее всех варев, и никаких приправ не требует. И вообще натурально растительная пища – она и самая здоровая. И не приваживайся к острым приправам – горчицам-перцам-уксусам-эссенции. В горшок с сухим горохом хорошо накануне налить воды: размокнет и лучше разваривается».

Он, как и все вокруг, крестьянствовал – с весны до осени «ломовая» работа в поле, на огороде, в лесу. «Летом ломовизм на земле» – и только в зимнюю пору возвращение к творчеству. «Переживаю зиму в морозной тесной шалашке,– «шалашкой» в письме к сестре он называет деревянную пристройку над овином, кое-как приспособленную под жилье и мастерскую,– как в худом скворешнике, и непролазная путаница недосугов постоянных и случайных – описанием тебе надокучишь. Занимаюсь сидя, укутавшись на подмостке шириной меньше метра у стены коло печечки и днем с огнем лампы,– книгу или картонку, напр. – с бумажкой для письма держу на руке близко к лампе, так пишу (или рисую), читаю (без очков)…» Конечно, такая обстановка не способствует его труду, «для которого нужно теплое, светлое, просторное помещение (специальное ателье, чтобы стены-потолок-крыша были сплошное окно)». Но всё-таки он готов смириться с тем, что есть. А кому сейчас лучше-то живётся? «Видно, счастье в шалаше,– был бы мирный рай душе. Но ведь и суть-то в том, чтобы не основываться на лишениях других существ…»

В послереволюционное десятилетие его ещё часто видели в Кологриве. В краеведческом музее уездного центра дважды устраивались выставки его живописи и графики. В городском театре состоялся «Литературно-концертный вечер оригинальных произведений Е. Честнякова-Самойлова», о чем сообщала 30 июня 1928 года местная «Крестьянская правда». Может быть, этим объявлением газета хотела, кстати, исправить свою двухлетней давности бестактность, допущенную по отношению к художнику? Та заметочка называлась лихо: «Где худо – чиним». Некто «Недовольный» писал буквально следующее: «Предсказатель судеб живет в деревне Шаблово В.-Унженской волости и прозывается Е. В. Честняков-Самойлов. Есть у него большая книга, по которой он предсказывает будущее женихам да невестам. Предсказывал судьбу однажды даже представителю Бурдовского сельсовета. И ведь кой-кто верит, главное, в самойловскую чепуху!»

Это бы ещё ничего. Можно ли прожить жизнь, не попавшись ни разу на глаза хоть одному несытому клеветнику?

Гораздо больше огорчали его посещения кологривской лавочки, где надеялся прикупить материалы для своих искусств. Ни карандашей, ни кистей, ни акварели, даже бумаги в ней давно уже нет. «…Удалось раз – дали как-то немного в конторе, но не годится ни для чернил, ни для акварели – раскисает». А уж про холсты, про масляные краски и спрашивать было бы смешно.

Так наступает в его творчестве перемена, отчасти вынужденная внешними обстоятельствами. Живописец, фантазёр и сказочник, автор многофигурных композиций в духе народных утопий превращается по преимуществу в графика. Худо-бедно, но кое-какие запасы бумаги, водяных красок и чернил у него ещё остались и их всё-таки можно, хоть изредка, пополнять. Это не значит, что насовсем иссякли в душе родники сказочного творчества. Но из области живописи честняковская сказка переходит в круг его литературных занятий. Сказки собственного сочинения он щедро иллюстрирует перьевыми, по акварельной расцветке, рисунками. Продолжает составлять и многосюжетные ширмы-декорации для своих пьесок, предназначенных детворе.

И всё же происшедшую в нём перемену нельзя объяснить только затруднением с материалами. Суровая и многосложная быль народная с годами занимает всё больше места в его раздумьях, и поневоле бледнеют рядом с этой былью сказочные видения. Нет, не исчезают насовсем, как никогда не может насовсем исчезнуть сказка из народной жизни. Но стремительно сокращаются в объёме, все чаще уступая место переживаниям действительной жизни.

«Кому же жить уютно-привольно среди нищих кошелей?– вопрошает Ефим.– Покою не будет, да и душа не примает, коли мильены убитых, покалеченных, обиженных от войны-сражения…»

И в родном Шаблове, и в соседних деревнях люди тянутся к нему: «Ищут совета, в беде-горе – утешения, хворые – помощи. Жалко-то мне жалко: не железный, сердцю больно и тем больше тяжело, что помочь не могу, только мое горе прибавляют, а свое не убывает… Весь в горях: и о родных и общенародных, и плачет душа о моих гибнущих искусствах».

Так судьбы народные становились главной его болью и заботой. Так возрастал в Честнякове выразитель «высшей красоты» человеческого лица, мастер духовного портрета. Писанные на четвертушке, а чаще на осьмушке бумажного листа, эти портретики – сокровенные свидетели скудности его средств и, одновременно, небывалого сердечного избытка. Разглядывая их, начинаешь догадываться: а ведь он задался однажды заботой о том, чтобы увековечить жителей, от мала до велика, всех-всех окрестных сёл и деревень, куда только доводилось ему хаживать.

Это единственный в своём роде портретный свод. Ему невозможно подыскать аналогий ни в отечественном, ни в мировом изобразительном искусстве. Тут разворачивает свои чуть пожухлые странички особого рода художественная летопись в лицах – лицеписание. Завещанное автором неведомым потомкам, оно открывает перед ними возможность различить облик сотен сынов и дочерей крестьянской России, чьи судьбы пришлись на те трудные десятилетия…

Вот они, полные внутреннего достоинства, красноречивые в своей целомудренной взволнованности, смотрят на нас: то растроганный старик с солдатским «Георгием» на груди, то застенчивая девушка на выданье, то женщина в траурном чёрном платке, то парнишка, счастливый обладатель значка «Ворошиловский стрелок», то разрумянившиеся от смущения две подружки с букетиками в руках… И в каждом лице – очарование чистоты, доверчивости, наивности, ни намека на лукавство, позу. И почти в каждом взгляде – знакомство со скорбями, знакомство не понаслышке. Честняков не только выразительнейше передает внутреннюю взволнованность людей, впервые в жизни доверяющих себя художнику. Он поистине создает ещё и портреты духовных состояний. Эти люди как бы хотят сказать о лучшем в себе, о лучшем, самом сокровенном в народной душе, о том, чего не смогли растоптать в них ни война, ни голод и холод, ни прочие испытания…

Об этом же «говорят» и их руки. Руки, прижатые к груди, к сердцу; рука, ласково повернутая для приветствия; руки, лежащие на груди крест-накрест, как бы в жесте предстояния; руки детей, показывающих нам то любимую глиняную свистульку, то цветок, то расшитый платочек, то городской гостинец – сушку. Подростки, держащие в руках свой рабочий инструмент – молоток ли, рубанок… Это не случайные вещи, не случайные жесты – это глаголы рук. Похоже, что художник следовал тут символике иконы, и невольно вспоминаются руки святых, держащие книгу, или меч, или копье, или ключи, или цветок, или пергаменнный свиток, или ларец с лекарствами…

Можно представить себе, каким художественным откровением явилась бы выставка всего Крестьянского портретного свода Ефима Честнякова! Это было бы открытием целого монолита народных характеров, целого пласта народной жизни, увиденной и сопережитой в тяжелейшие годы войны, в грозные предвоенные и послевоенные десятилетия. Но это было бы для нас и новым открытием самого художника – позднего, точнее же, зрелого Честнякова. Зрелого своим сердцем ходатая народных судеб, всем существом обращенного к скорбям и духовным сокровищам русского землепашца.

Портрет девочки

«Сочинения словесности»

В ноябре 1960 года, за семь месяцев до своей смерти, восьмидесятипятилетний художник писал сестре: «В моем положении у меня большие заботы, что круглой сиротой в безбрежной пустыне останутся мои художества: изобразительное искусство, скульптура, сочинения словесности».

Такие заботы одолевали его уже давно. В разные годы писал людям, которых знал ещё по дореволюционному Петербургу – художникам Д. Кардовскому и В. Матэ, сыну Репина Юрию, поэту Сергею Городецкому, Корнею Чуковскому..

Сохранилось несколько черновиков тех писем. Напоминал Честняков о зыбко-далёких временах знакомства, извинялся, если своими просьбами отвлекает от важной работы. А и всех-то просьб, чтобы ответили ему «хотя коротенько», и это будет для него надеждой на продолжение разговора. «Художников, писателей коло нас здесь нет. Как мне ориентироваться,– руководствоваться, умеренны ли претензии на внимательное благорасположение общества».

Ибо он, Честняков, «весь в вопросах».

Однако ответов на эти письма среди его бумаг не сохранилось.

В письме к Чуковскому содержится одна очень важная подробность. Художник уточняет: «…познакомился с Вами у И. Е. Репина, в Куоккале, и на среде читал при Вас из своей словесности». Это напоминание помогает лучше представить круг знакомств Честнякова в пору пребывания в Петербурге. Оно же свидетельствует, что костромской художник был интересен Репину и его окружению ещё и как литератор.

«Чудесное яблоко», «Иванушко», «Сергиюшко» – так назывались три сказки Честнякова для детей (с его же рисунками пером), которые в 1914 году были выпущены петербургским издательством «Медвежонок». В первое десятилетие по возвращении домой он ещё изредка выступает в местной кологривской печати – то со стихами, то с драматическим отрывком в прозе «Строители». Продолжает работу и над литературными сказками, пишет по нескольку вариантов разных сказок, но до конца своих дней их уже не печатает.

Впрочем, сказка, может быть, и не самое удачное определение для честняковской прозы-«словесности», в которой действуют вполне реальные его современники, жители Шаблова и окрестных деревень, но действуют часто в фантастических, чудесных обстоятельствах.

Например, нет ничего чрезвычайного и необычного в том, что обитатели Шаблова однажды отправляются сообща в Кологрив за покупками («Шабловский тарантас») и привозят домой не какую-нибудь невидаль, а самые необходимые для хозяйства вещи: вёдра, котлы, горшки, умывальники, гвозди, пилы, чашки и так далее. Но с первых же строк повествования автор густо перемешивает события заурядные со всевозможной небывальщиной. Взять хотя бы тарантас, на котором шабловцы едут в город. Произведение их собственной выдумки и рук, он так велик, что забираться на него можно лишь по лестнице, а тянут тарантас – ни много ни мало – двадцать пять лошадей… Затем односельчане принимаются строить водонапорную башню, чтобы подавать в деревню воду прямо из Унжи, складывают громадную общую печь, в которой можно выпекать громадные же пироги для совместного пированья, а заодно подавать тепло во все дома в студёное время. Потом огораживают Шаблово общей кирпичной стеной и возводят над избами цельную крышу.

«…Крышу сделали совершенно прозрачную, только не из стекла, а вместо него изобрели какое-то вещество – чище стекла… так же тонко… гибкое, можно свертывать в трубку и не бьется, как гуттаперча… крышу сделали двойную, вроде двойных рам в избах, туда между крышами пускали по трубам теплый воздух, и снег тотчас же таял, который падал на крышу. И никогда не замерзало, потому что между крышами всегда держали тепло. Когда подходили или подъезжали к Шаблову в зимнее время, если шел снег или в сильный мороз – над крышей только парок поваливал и много летало пташек погреться. А для мытья, если пташки загрязнят или от пыли какой – пускали воду по трубам из водопроводов на крышу, живо чистехонько будет. А если где не совсем чисто, то по особым лестницам и ходам – входят и нарошными швабрами удаляют грязь на местечках».

Теперь в Шаблове и зима походит на лето, скворцы и ласточки не улетают, цветут сады, и всяк человек при желании может в декабре спать прямо на улице или в сеннике.

Это не столько обстановка сказки, сколько приметы народной утопии, пусть и вовсе не всемирной по своему замаху, а скромно ограниченной пределами сельской общины. Вообще, обаянием скромности, умеренности, какого-то наивного и благодушного довольства самым необходимым дышит весь быт этой веселой, как бы шутя затеянной небогатыми и незлобивыми шабловцами утопической обители. Все тут соразмерно человеку, который веками боролся с голодом и холодом и потому в своих представлениях о благе привык оглядываться на этих своих всегдашних ворогов. И потому же на столе его – никаких особых заморских яств, но зато в изобилии всякие «кисели, каши и кашицы», да еще лепешки всяческие – «гороховые, пшеничные, оржаные, овсяные, крупчатые, ячные, луковые, репные, редишные, гречневые, галанные, картофельные… Пироги тоже всякие, особенно хорошие, если муки положить немножко, а побольше галани, да репы и ягод». Но венчает застолье большущий пирог «с сажень, если не больше», изготовляемый, как уже было сказано, в общей печи.

Это тот самый пирог, торжественное шествие с которым по шабловской улице мы видим на знаменитом полотне Ефима Честнякова, вошедшем в художественный обиход под названием «Город Всеобщего Благоденствия» {неизвестно, как называл свою работу сам художник, но на ней мы узнаем все то же Шаблово, хотя и преображенное для новой сказочно-фантастической жизни).

Если в лучезарном «Шабловском тарантасе» царит атмосфера какого-то простодушного детского озорства, если всё происходящее здесь дышит надеждой на гармонию деревенской и городской жизни, культуры и цивилизации, то совсем иной, дисгармоничный, даже зловещий разворот подобных отношений ждёт читателя в «Летучем доме».

«Летучий дом» – до конца прослеженная возможность полного отторжения деревенской культуры за её ненадобностью. Рисуется судьба лесной деревушки, однажды кинутой на произвол судьбы всеми жителями. Приземлившиеся в её окрестностях люди из «богатой заморской страны» всяческими ласками и посулами, яствами, музыкой и нарядами заманивают очарованных их добротой односельчан в свой «летучий дом» и улетают с ними за море, «где города стоят так часто, как наши деревни», и где, несмотря на многолюдность, населения всё-таки не хватает для новых городов.

Если наши деревенские простецы и обмануты, то, кажется, самым удачливым для них образом. В новой земле «стали они жить в прекрасных домах во всем хорошем». Но может ли такого рода благоденствие быть полным и достаточным, если оно оплачено сиротством деревенской девушки Вари, которая по хворости осталась в избе, когда все убежали смотреть на «летучий дом»? Похоже, Честнякова здесь беспокоит тот же «проклятый» вопрос, над которым бились Иван и Алексей Карамазовы: неправота счастья большинства, купленного ценой несчастья одного человека. Можно и не настаивать на осознанности такой художественной параллели, она прочитывается и помимо того, знал ли о ней сам Честняков. Но в любом случае фантастические и бытовые события «Летучего дома» – высокая и горькая притча о человеческом долге, об обязанностях крестьянской души перед землей, природой, памятью праотцев, перед бессловесной домашней тварью.

Оставшись одна на всю деревню, Варя, как только стала поправляться, «оздоравливать», принялась за привычные ей дела по хозяйству. Но не только в своем дому, а и по всем избам. «Варвара отворила все дворы, которые были затворены, чтобы скотина могла входить и ночевать там. Пробовала и доить. Ходит с одного двора на другой. Надоила множество подойниц и разливала в каждом дому по крынкам, ставила, где след, в амбары. Крышечками или чем иным закроет, чтобы хозяева, когда придут домой, нашли все, что им принадлежит, в том распорядке, как шло у них».

С какой обстоятельностью описывает Честняков хлопоты маленькой хозяйки! Будто любуется её умением, её практической сметкой, расторопностью и внутренней, несмотря на постоянные волнения, невозмутимостью. Но идут дни, и девушка замечает, что мудрено ей одной за всех и везде управиться, с тем же коровьим стадом хотя бы. Да и куда молоко девать?

«Крынки и горшочки во всех избах были заполнены. Хлебать было некому. Варить негде, печки не топлены. И вообще на все не хватало рук. Наконец, она доила коров только на своем дворе, да разве у родни, но которые были поближе. Молоко у коров запустилось, и домой стали ходить иные не каждую ночь, стали привыкать ночевать, где гуляли, и постепенно одичали».

А ещё она кормила кур, отгоняя от них осмелевших ястребов. Кормила и кошек по домам, наливая им молоко в черепушки. Когда вылежался в полях лён, ходила лён снимать, носила его себе и соседям в вязаницах «на веревке через плечо в перекидку», как взрослые носят…

Подступили холода, выпал снег, коровы, овцы и лошади, скитавшиеся в лесу, прибежали в деревню. Тут новых хлопот прибавилось маленькой труженице. Наладилась ездить на кулиги за сеном, на трёх возах сразу. Набила несколько сараев сеном – у себя и у соседей. Это сено она будет держать про запас, а пока пусть скотина кормится от стогов. «А который стог подъедят и доставать больше нельзя, Варвара подрубала стожары и роняла стог, и стадо около него наживается до тех пор, пока не съедят все до клочочечка, даже и втоптанное копытами вырывали».

А ещё она возилась каждый день со льном, пряла, потом и ткала, шила холсты и полотна. Тут и коровы начали телиться. «Много было страдания для животных и для Варвары, потому что она много трудилась для них и хлопотала и не могла глядеть равнодушно на их мучения и от жалости плакала».

Спрашивается, есть ли смысл во всех этих трудах, переживаниях, даже в слезах девушки? Ведь её вера в то, что люди вернутся в деревню, как мы догадываемся, не имеет под собой никакой почвы. Зачем жить ей одной по законам общинного мира, когда крестьянская община уже разрушена? Никто ведь никогда уже не оценит её стараний, не погладит по головке, не похвалит, не привезёт городского гостинца… Но от страницы к странице мы всё больше любуемся маленькой подвижницей, сильнее сопереживаем ей. Поведение обычной деревенской девушки, продолжающей и в одиночестве жить, без чьих-либо подсказок, по завету извечной нравственности, по законам добра и сочувствия всему живому, – подлинное художественное и духовное открытие русского художника-старца Ефима Честнякова. Это, без всяких скидок, слово-прорицание, грозный завет, едва ли не последнее предупреждение, звучащее от имени русской деревни: куда вы так легковерно уходите? одумайтесь!.. там, куда вас сманили, погибель.

События «Летучего дома» оборвутся буквально на полуфразе, на полуслове: «Отворила ворота, они заскрипели – волки испугались еще больше, она выбеж…»

Но можно ли считать, что Честняков почему-то не дописал задуманного? Скорей всего, именно такой конец и входил в его замысел: бесстрашный и безрассудный поступок девушки, выбегающей из дому, чтобы защитить деревню от волчьей своры…

1984-1987, 2011